Ubuntu Gnome 13.04

Finalmente dopo tante versioni di Ubuntu con Unity integrato,...

25 aprile e resistenza

Cara gentilissima signora Laura Boldrini, presidente del Senato della Repubblica italiana,

L'ancora di salvataggio

Domenica mattina 1 settembre 2013. Un uomo si affaccia da una finestra e si mette a parlare...

Il posto che spetta ad ognuno

Oggi il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo concernente l'andamento economico fino al 2050 in...

Massime del Buddha Il Pensiero

Massime del Buddha e del pensiero buddista

L'incubo continua

La legge di Murphy, quell'insieme ironico di detti popolari europei, si può sintetizzare...

Selene "Dov'eri?", videoclip

S'intitola "Dov'eri?", il secondo singolo e video della cantante Selene, ...

UE o non UE questo è il problema!

Essere o non essere. Così recitava qualche secolo fa William Shakespeare...

La nuova disperazione avanza

Ieri mattina stavo guardando in tv la diretta del giuramento dei ministri che sarebbero...

All'assalto della Costituzione

Questa notte è la notte dell'Italia. Anzi, la notte della Repubblica italiana, così come...

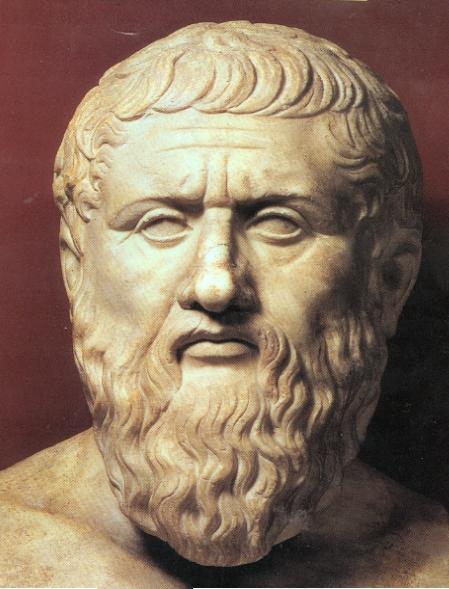

Platone - Protagora

AMICO: Da dove salti fuori, o Socrate? Ma è chiaro, sicuramente torni dalla caccia al bell'Alcibiade!(1) L'ho visto ieril'altro, e mi è parso ancora un bell'uomo, e tuttavia ormai uomo, sia detto fra noi, o Socrate, che si è già quasi coperto di barba!

SOCRATE: E con questo, allora? Non sei ammiratore di Omero, il quale sosteneva che l'età più grata è quella di colui al quale spunta la prima barba,(2) appunto l'età che ha ora Alcibiade? (3)

AMICO: E ora che fai? è veramente da lui che vieni? E in che disposizione d'animo è, il giovanotto, nei tuoi riguardi?

SOCRATE: Buona, almeno mi è sembrato; anzi, oggi in modo particolare! Ha fatto molte affermazioni in mio favore, per aiutarmi, ed è proprio da lui che vengo adesso. Ma voglio confidarti una cosa ben strana: benché egli fosse lì , io non gli prestavo attenzione, e più di una volta mi dimenticai della sua presenza.

AMICO: E che potrebbe mai esser successo di tanto grave fra te e lui? Dì certo non avrai incontrato qualcun altro più bello di lui, non in questa città, almeno!(4)

SOCRATE: E molto più bello, per giunta!

AMICO: Che dici? Un cittadino o uno da fuori?

SOCRATE: Uno da fuori!

AMICO: Di dove?

SOCRATE: Di Abdera.(5)

AMICO: E un forestiero ti è sembrato essere così bello da apparire ai tuoi occhi addirittura più bello del figlio di Clinia? (6)

SOCRATE: E come potrebbe, o carissimo, non apparire più bello il più sapiente?

AMICO: Ma allora, o Socrate, è dall'incontro con un sapiente che sei di ritorno da noi?

SOCRATE: E col più sapiente dei nostri giorni, se anche tu stimi Protagora il più sapiente! (7)

AMICO: Oh! Che dici? Protagora è in città?

SOCRATE: Sono ormai tre giorni che è qui!

AMICO: Ed è proprio dall'incontro con lui che vieni?

SOCRATE: Certo! E dopo aver detto e ascoltato molte cose.

AMICO: Perché, allora, non ci racconti di quest'incontro, se non c'è nulla che te lo impedisca? Siediti qui! Fa' alzare questo schiavo!

SOCRATE: Sicuro! Anzi, vi sarò grato se mi ascolterete.

AMICO: E noi saremo grati a te, se parlerai.

SOCRATE: La gratitudine sarebbe allora reciproca. State a sentire.

La notte scorsa, quando non era ancora l'alba, Ippocrate, figlio di Apollodoro e fratello di Fasone,(8) bussò a gran forza, col bastone, alla mia porta; e, non appena qualcuno gli aprì , subito entrò, in gran fretta, e chiamando a gran voce:

«O Socrate!», disse.

«Sei sveglio o dormi?». Ed io, riconosciuta la sua voce: «Ippocrate», dissi, «sei tu? Mi porti forse qualche novità?»

«Nessuna», disse, «se non buone novità!». «Faresti bene a parlare, allora!», dissi. «Che c'è? Perché sei venuto a quest'ora?» «Protagora è qui!», disse stando in piedi accanto a me. «Già da ieri l'altro», dissi. «E tu l'hai saputo solo ora?» «Per gli dèi», disse, «l'ho saputo ieri sera!».

E intanto, cercato a tastoni il mio letto, si sedette ai miei piedi e disse: «Proprio ieri sera, sul tardi, quand'ero appena rincasato da Enoè;(9) m'era scappato uno schiavo, Satiro. Stavo proprio per venire a dirti che gli avrei dato la caccia, quando qualche altra cosa me ne fece dimenticare. Quando fui rincasato, dunque, e dopo che avevamo cenato, quando stavamo ormai per andare a dormire, proprio allora mio fratello mi disse che era arrivato Protagora. Sul momento mi accinsi a venire dritto da te, poi mi parve che fosse notte troppo inoltrata.

Ma, non appena il sonno mi lasciò libero dalla stanchezza, subito mi levai e venni qui». Ed io, conoscendo la sua indole ardente ed impulsiva, gli dissi: «E che te ne importa? Ti ha forse fatto qualche torto Protagora?». Ed egli, scoppiando a ridere, disse: «Sì , per gli dèi, o Socrate! Il torto che lui è il solo ad essere sapiente e non rende tale anche me». «Ma sì , per Zeus», dissi io, «che renderà anche te sapiente, se gli darai denaro (10) e lo convincerai!». «Per Zeus e per tutti gli dèi!», disse. «Magari dipendesse da questo! Non risparmierei un soldo né del mio denaro né dì quello degli amici! Ma è proprio per questo che ora sono venuto da te, perché tu interceda presso di lui in mio favore: io sono troppo giovane e per di più non ho mai visto Protagora, né l'ho mai sentito parlare. Ero ancora un ragazzino quando venne in città la prima volta.(11) Ma tutti, o Socrate, elogiano quest'uomo e dicono che sia grande intenditore di eloquenza.

Perché, dunque, non andiamo da lui, per poterlo trovare in casa? Egli alloggia, come ho sentito dire, in casa di Callia, figlio di Ipponico.(12) Su, andiamo!». Ed io gli dissi: «Non è ancora il momento di andare, o mio caro; è troppo presto.

Alziamoci, piuttosto, e andiamo qui, in cortile: passeremo il tempo a passeggiarvi aspettando che si faccia giorno; poi andremo. Protagora, infatti, passa la maggior parte del tempo in casa. Sicché abbi fiducia, che, com'è probabile. lo troveremo in casa».

Dopodiché, alzatici, andammo a passeggiare in cortile. Ed io, per mettere alla prova la forza d'animo di Ippocrate, lo esaminai e gli feci queste domande: «Dimmi, Ippocrate», gli chiesi: «ora tu ti appresti ad andare da Protagora a pagargli un compenso in denaro perché ti prenda sotto le sue cure; ebbene, da chi ti aspetti di andare e che cosa intendi diventare? Mettiamo, ad esempio, che tu ti fossi messo in mente di andare dal tuo omonimo Ippocrate di Cos,(13) l'Asclepiade, a dargli del denaro come compenso perché si prenda cura di te; ebbene, se qualcuno ti chiedesse: "Dimmi, Ippocrate, tu stai per pagare a Ippocrate un compenso; chi sei convinto che egli sia, per farlo?", tu, allora, che cosa gli risponderesti?» «Gli risponderei», disse, «che lo pagherei perché lo considero un medico». «E con l'intenzione di diventare che cosa?» «Di diventare medico», disse. «E supponiamo, invece, che tu ti fossi messo in mente di andare da Policleto di Argo (14) o da Fidia di Atene,(15) a pagare loro un compenso perché si prendano cura di te, e che qualcuno ti chiedesse: "Tu hai in mente di pagare questa somma di denaro a Policleto e a Fidia; ebbene, chi sei convinto che essi siano, per farlo?", che cosa risponderesti?» «Risponderei che lo farei perché li considero scultori». «E nella speranza di diventare che cosa?» «Sperando, ovviamente, di diventare scultore!». «E sia», dissi. «Ora tu ed io, giunti da Protagora, saremo disposti a pagargli un compenso in denaro perché ti prenda sotto le sue cure, spendendo tutto i nostri averi, se questi basteranno a convincerlo, altrimenti, spendendo anche quelli degli amici; ebbene, se uno, vedendoci prendere la cosa tanto seriamente, ci chiedesse: "Ditemi, o Socrate e Ippocrate, chi vi aspettate che sia Protagora per pensare di spendere da lui il vostro denaro?", noi che cosa gli risponderemmo? Quale altro nome sentiamo dire riferito a Protagora?

Ad esempio, riferito a Fidia sentiamo dire "scultore", e riferito ad Omero "poeta"; ebbene, quale nome di questo tipo sentiamo dire riferito a Protagora?» «Sofista, o Socrate! Almeno, così chiamano quest'uomo», disse. «In quanto è sofista, allora, andiamo a spendervi i nostri denai».

«Certo!». «E se qualcuno ti facesse quest'altra domanda: "E nella speranza di diventare che cosa tu vai da Protagora?"». Ed egli, arrossendo (c'era già un po' di luce, sicché lo si poteva vedere), disse: «Se questo caso somiglia ai casi precedenti, ovviamente sperando di diventare sofista».

«Ma tu, in nome degli dèi», dissi, «non proveresti vergogna a presentarti ai Greci in veste di sofista?» «Sì , per Zeus, o Socrate, se bisogna proprio ch'io dica quello che penso!». «Ma forse, o Ippocrate, tu non pensi che l'istruzione che ti verrà data da Protagora sarà qualcosa di questo tipo, ma che sarà piuttosto un'istruzione del tipo di quella che hai ricevuto dal maestro di grammatica, dal maestro di musica e dal maestro di ginnastica: tu imparasti ciascuna di queste discipline non in funzione dell'arte, per diventare cioè professionista in esse, ma solo in funzione della tua educazione spirituale, come si addice al cittadino privato e libero». «è proprio questo», disse, «il tipo di istruzione che mi aspetto di ricevere da Protagora».

«Sai, dunque, che cosa stai per fare ora, o questo ti sfugge?», continuai. «Di che cosa stai parlando?» «Parlo del fatto che tu stai per affidare la tua anima alle cure di un uomo, che, come tu dici, è un sofista. Che cosa poi sia un sofista, mi stupirei se tu lo sapessi. E se ignori questo, allora ignori pure a chi affidi la tua anima, e se questo si risolverà in un fine buono o cattivo».

«Ma io penso di saperlo», disse. «Dimmi, allora: che cosa pensi che sia un sofista?» «Penso», rispose, «che, come dice il nome stesso, egli sia l'esperto della sapienza». «Ma questo», dissi io, «lo si può dire anche dei pittori e degli architetti, vale a dire che costoro sono gli esperti della sapienza. Ma se qualcuno ci chiedesse: "Di quale tipo di sapienza sono esperti i pittori?", noi potremmo rispondergli che sono esperti di quel tipo di sapienza che mira alla realizzazione di immagini; e anche negli altri casi potremmo ripondere nello stesso modo. Se qualcuno poi ci facesse questa domanda: "Di quale tipo di sapienza è esperto il sofista?", noi che cosa potremmo rispondergli? Di produrre che cosa è egli esperto?» «Che altro potremmo dire che egli è, o Socrate, se non esperto nel rendere abili a parlare?» «Forse», dissi, «la nostra definizione potrebbe anche essere vera; tuttavia non è sufficiente. Questa risposta, infatti, chiama un'ulteriore domanda: su che cosa il sofista rende abili a parlare? Ad esempio, il maestro di cetra rende abili a parlare della stessa cosa di cui rende anche esperti, ossia dell'arte di suonare la cetra.

Non è così ?» «Sì ». «E sia. Ma il sofista, di che cosa rende abili a parlare?» «Non è evidente che egli rende abili a parlare proprio della cosa di cui rende anche esperti?» «è naturale. Ma che cos'è, allora, ciò di cui il sofista è esperto e su cui rende esperto il suo discepolo?» «Per Zeus!», disse. Non so più che cosa risponderti».

Ed io, a questo punto, gli dissi: «E allora? Sai in quale pericolo vai a mettere la tua anima? Se tu dovessi affidare a qualcuno il tuo corpo correndo il rischio che diventi buono o cattivo, faresti molte considerazioni sull'opportunità di affidarlo o no, e cercheresti consiglio dagli amici e dai parenti, riflettendovi molti giorni. Invece, quando è in gioco ciò che tu consideri più prezioso del corpo, vale a dire l'anima, dalla quale dipende la buona o cattiva riuscita di tutte le tue azioni, a seconda che essa sia, rispettivamente, buona o cattiva, in questo caso non ti sei consigliato né con tuo padre, né con tuo fratello, né con alcuno dei tuoi amici sull'opportunità di affidare o no la tua anima a questo forestiero appena arrivato da fuori; ma, saputo del suo arrivo la sera, come tu racconti, di primo mattino sei già qui, senza far parola né chiedere consiglio se tu debba o no affidarti a costui, e sei pronto a spendere il tuo denaro e quello degli amici, come se già avessi deciso che a tutti i costi bisogna frequentare la scuola di Protagora, che del resto tu non conosci, come tu stesso riconosci, e con cui non hai mai conversato; che tu chiami sofista e hai tutta l'aria di ignorare che cosa mai sia questo sofista al quale tu stai per affidare te stesso». Ed egli, dopo avermi ascoltato, disse: «Così pare, o Socrate, da quanto tu dici». «Dunque, o Ippocrate, il sofista non è forse una specie di mercante all'ingrosso (16) o rivenditore al minuto di quelle merci di cui l'anima si nutre? A me, almeno, pare che sia qualcosa del genere». «Ma di che cosa si nutre l'anima, o Socrate?» «Di conoscenze, non c'è dubbio», risposi io. E bisogna tenere gli occhi bene aperti, amico mio, che il sofista, lodando la sua mercanzia, non ci inganni, come fanno quelli che vendono il cibo del corpo, cioè il mercante e il bottegaio. Costoro, infatti, delle merci che trattano, non sanno neppur essi quale sia buona e quale sia cattiva per il corpo, ma le lodano tutte pur di venderle.

E non lo sanno neppure quelli che da loro le comprano, a meno che uno non sia maestro di ginnastica o medico. Così anche coloro che trafficano in conoscenze, portandole in giro di città in città, per smerciarle all'ingrosso o rivenderle al minuto a chi di volta in volta le desidera, lodano tutto ciò che hanno da vendere. Ma forse, o carissimo, anche fra costoro ci sono alcuni che ignorano, delle merci che trattano, quale è buona e quale è cattiva per l'anima.

E allo stesso modo lo ignorano anche quelli che da loro le comprano, a meno che uno non sia medico dell'anima. Se tu, dunque, te ne intendi di quale di queste conoscenze sia buona e quale cattiva, allora per te è un acquisto sicuro comprarle da Protagora e da chiunque altro. Altrimenti, bada, o carissimo, di non giocarti e di non mettere a repentaglio quanto hai di più caro. Infatti, c'è un pericolo ben più grande nell'acquisto di conoscenze che nell'acquisto di cibi, perché quando si comprano cibi e bevande dal bottegaio o dal mercante li si può portar via in altri recipienti, e, prima di assumerli nel proprio corpo, bevendoli o mangiandoli, dopo averli riposti in casa, si può chiedere consiglio, domandando a chi se ne intende, su quale vada mangiato o bevuto e quale no, e in che quantità e quando. Sicché nell'acquisto non c'è grande pericolo.

Conoscenze, invece, non se ne possono portar via in un altro recipiente; ma, necessariamente, una volta saldato il conto, e assunta e imparata quella conoscenza proprio nell'anima, si va via o danneggiati o beneficati. Queste faccende, dunque, esaminiamole anche con quelli più vecchi di noi, perché noi siamo ancora troppo giovani per risolvere questioni di tale importanza. Ora però, visto che ormai siamo in ballo, andiamo a sentire quest'uomo e poi, dopo che l'avremo ascoltato, ci consulteremo anche con altri.

Là, infatti, non c'è solo Protagora, ma anche Ippia di Elide, (17) e, penso, Prodico di Ceo (18) e molti altri sapienti». Presa questa decisione, ci incamminammo e, una volta giunti nel vestibolo, fermati i nostri passi, discutemmo di una questione su cui la conversazione, lungo la strada, era caduta. Dunque, per non lasciarla in sospeso ma portarla a una conclusione e solo allora entrare, poi, in casa, continuammo a discutere stando in piedi nel vestibolo, finché arrivammo ad un accordo. Ebbene, ho l'impressione che il portinaio, un eunuco, ci abbia sentiti, e può darsi che, a causa della gran folla di sofisti, fosse irritato con quelli che venivano in visita a quella casa. Certo è che, quando bussammo alla porta, dopo averci aperto e averci visti, disse: «Ahimè! Sofisti!

Non ha tempo!». E intanto, con entrambe le mani, con tutta la forza di cui era capace sbatté la porta. Noi, allora, tornammo a bussare, ed egli, senza aprire la porta, per tutta risposta ci disse: «Gente! Non avete sentito che non ha tempo?» «Ma, buon uomo», dissi io, «non è da Callia che veniamo, nè siamo sofisti. Fatti animo! Siamo venuti perché abbiamo bisogno di vedere Protagora. Annunciaci, dunque!». A quel punto, dì mala voglia, l'uomo ci aprì la porta. Una volta entrati, trovammo Protagora che passeggiava sul lato anteriore del portico. Accanto a lui passeggiavano, in ordine di posto, da una parte Callia figlio di Ipponico e il suo fratello uterino, Paralo figlio di Pericle, (19) e Carmide figlio di Glaucone; (20) dall'altra parte, l'altro figlio di Pericle, Santippo, (21) Filippide figlio di Filomelo (22) e Antimero di Mende,(23) che fra i discepoli di Protagora è quello che si fa più onore e che impara il mestiere, per diventare a sua volta sofista. Quelli, poi, che seguivano costoro da dietro per ascoltare ciò che si diceva, per la maggior parte avevano l'aria dì essere gente da fuori, di quella gente che Protagora si tira dietro da ciascuna delle città per cui passa, incantandoli con la voce come Orfeo,(24) e quelli seguono la sua voce ammaliati.

E in quel coro c'erano anche alcuni del posto. Ed io, alla vista di questo coro, fui deliziato a vedere con che cautela stavano attenti a non venire a trovarsi davanti a Protagora e a non essergli d'intralcio, e a vedere come, quando lui sì girava, e con lui si giravano quelli che camminavano al suo fianco, in bell'ordine questi uditori si dividevano facendo ala da una parte e dall'altra e, girando in circolo, tornavano a disporsi alle loro spalle in bel modo davvero.

E dopo di lui conobbi, come dice Omero,(25) Ippia di Elide, seduto su un seggio sul lato opposto del portico; intorno a lui sedevano su panche Erissimaco figlio di Acumeno,(26) Fedro del demo di Mirrinunte, (27) Androne figlio di Androzione (28) e, tra i forestieri, alcuni suoi concittadini, e altra gente ancora. Mi parve che stessero interrogando Ippia su questioni astronomiche, a proposito della natura e dei fenomeni celesti, e lui, dall'alto del suo seggio, risolveva e spiegava quanto gli veniva chiesto.

E poi vidi anche Tantalo. (29) C'era, infatti, anche Prodico di Ceo: (30) stava in una stanza che Ipponico prima usava come dispensa; ma ora, visto il gran numero di quelli che avevano preso alloggio lì , Callia aveva sgomberato anche quella e ne aveva fatto un quartiere per gli ospiti. Ebbene, Prodico era ancora a letto, avvolto in certe pelli e coperte, che erano davvero molte, a quanto sembrava.

Vicino a lui sedevano, sui letti lì accanto, Pausania del Ceramico (31) e, con Pausania, un giovane, ancora adolescente, a mio giudizio di indole buona e onesta, e senza dubbio di gran bell'aspetto.

Mi parve di sentire che il suo nome fosse Agatone, (32) e non sarei meravigliato se fosse l'amato di Pausania. C'era, dunque, questo giovanotto e i due Adimanto, il figlio di Cepide e il figlio di Leucolofide, (33) e si vedeva altra gente ancora. Di che cosa parlassero, non potevo capirlo dal di fuori, per quanto ardessi dal desiderio di sentire Prodico, perché lo considero uomo sapientissimo e divino; ma la sua voce profonda rimbombava nella stanza e rendeva incomprensibili le parole.

Eravamo appena entrati, quando dietro di noi entrarono Alcibiade il bello, (34) come tu dici, e io te ne do ragione, e Crizia figlio di Callescro.(35) Entrati che fummo, passato ancora qualche tempo a osservare quello spettacolo, ci avvicinammo a Protagora, e io dissi: «O Protagora, è per te che siamo venuti io e questo Ippocrate».

«Per parlarmi da solo», disse, «o anche davanti agli altri?» «Per noi», risposi, «non fa alcuna differenza; piuttosto, quando avrai udito il motivo per cui siamo giunti, sarai tu a decidere». «Qual è, dunque», disse, «il motivo per cui siete giunti?» «Questo Ippocrate è uno di qui, figlio di Apollodoro, di famiglia importante e ricca, e lui stesso per natura, mi sembra, può competere coi suoi coetanei. Ha l'ambizione, mi pare, di diventare persona di spicco in questa città, ed è convinto che questo gli riuscirebbe con particolare successo se solo potesse frequentarti.

Ora vedi tu, se pensi che di queste cose si debba discutere da solo a solo, o in presenza di altri». «è giusto, o Socrate», disse, «che tu ti prenda di questi riguardi nel mio interesse. Per un forestiero, infatti, che va nelle grandi città e in esse convince il fiore della gioventù a lasciare la compagnia degli altri, sia dei familiari sia degli estranei, sia dei più vecchi sia dei più giovani, e a frequentare lui nella speranza di diventare migliori per effetto della sua compagnia; ebbene, per chi fa questo è necessario esser molto cauti, perché non piccole invidie nascono intorno a queste cose, per non dire di altri rancori e insidie.

Io affermo che la sofistica è un'arte antica, ma che quegli antichi che la praticavano, nel timore dell'odiosità che essa suscita, si sono costruiti un paravento e ce l'hanno nascosta dietro, alcuni il paravento della poesia, come Omero,(36) Esiodo (37) e Simonide; (38) altri quello dei riti e dei vaticini, come Orfeo, (39) Museo (40) e i loro adepti; mi sono accorto poi di alcuni che perfino della ginnastica si sono fatti paravento, come Icco di Taranto (41) e colui che è tuttora sofista a nessuno inferiore, Erodico di Selimbria, nativo di Megara.(42) Si servì , invece, della musica come paravento il vostro Agatocle,(43) che fu grande sofista, e come lui Pitoclide di Ceo (44) e molti altri. Tutti costoro, come dicevo, per paura dell'invidia si servirono di queste arti come coperture. Io, invece, dissento in questo da tutti costoro: non credo, infatti, che abbiano ottenuto ciò che speravano. In effetti, agli uomini che hanno potere nelle città non passano inosservati gli scopi che questi paraventi hanno.

Certo, la maggior parte della gente non si accorge, diciamo, di niente, ma ripete come un ritornello le dichiarazioni di costoro. Ora, se uno, mentre tenta di sfuggire, non la fa franca, ma la sua fuga viene scoperta, è gran follia anche il solo averla tentata, e, di necessità, questo rende gli uomini molto più ostili, perché pensano che una persona del genere sia, oltre al resto, anche un truffatore. Io, quindi, ho imboccato la strada opposta alla loro: ammetto di essere un sofista e di educare gli uomini, e ritengo che questo, cioè ammetterlo anziché negarlo, sia una cautela più efficace dell'altra. E oltre a questa ho escogitato altre precauzioni, in modo che, con l'aiuto di un dio, non mi capiti alcun guaio per il fatto di ammettere che sono un sofista. Eppure, sono anni ormai che pratico quest'arte, e certo, mettendo insieme i miei anni, molti ne ho: non c'è nessuno fra tutti voi di cui io, per età, non possa essere padre. Sicché, se avete qualche richiesta, preferisco di gran lunga che ne parliate di fronte a tutti i presenti».

Ed io, sospettando che egli volesse farsi bello di fronte a Prodico e a Ippia e pavoneggiarsi del fatto che noi eravamo arrivati lì perché suoi ammiratori, dissi: «Perché, allora, non chiamiamo anche Prodico e Ippia e quelli che sono con loro, affinché possano stare ad ascoltare?» «Sicuro!», disse Protagora.

«Volete, allora», chiese Callia, «che faccia preparare una sala coi seggi, perché possiate discutere stando seduti?». Parve che così si dovesse fare, e noi tutti, contenti al pensiero che avremmo ascoltato quei sapienti, presi da noi gli scanni e le panche, li sistemammo vicino ad Ippia, perché lì c'erano già altri scanni. In quella giunsero Callia e Alcibiade, portandosi dietro Prodico, che avevano fatto alzare dal letto, e quelli che si trovavano insieme a Prodico.

Come ci fummo tutti seduti, Protagora disse: «Ora che anche costoro sono presenti, o Socrate, dimmi pure ciò a cui prima accennavi a proposito di questo giovanotto».

Ed io dissi: «Il motivo principale che ci ha spinti qui, o Protagora, è lo stesso di cui poco fa ti dicevo. Questo Ippocrate desidera frequentare la tua compagnia. Che cosa gliene verrà, frequentandoti, sarebbe contento, lui dice, di saperlo. Questo è quanto avevamo da dirti».

Protagora, allora, prese la parola e disse: «Giovanotto, se mi frequenterai, sin dal giorno medesimo che comincerai a frequentarmi, potrai tornartene a casa migliore di prima, e il giorno successivo la stessa cosa. E di giorno in giorno farai continui progressi verso il meglio».

Ed io, udito ciò, dissi: «O Protagora, questo che dici non è nulla di stupefacente, ma è normale, dal momento che anche tu, benché così avanti negli anni e così sapiente, se qualcuno ti insegnasse qualcosa che tu avessi la ventura di ignorare, diventeresti migliore. Ma la questione non va posta in questi termini: piuttosto, supponiamo che Ippocrate, mutando improvvisamente desiderio, volesse frequentare quel giovane che è da poco in città, Zeusippo di Eraclea, (45) e che, andato da lui, come ora è venuto da te, si sentisse dare da lui la stessa risposta che ora sente da te, e cioè che ogni giorno, a frequentare lui, diventerebbe migliore e farebbe progressi.

Ora, se gli facesse quest'altra domanda: "In che cosa mi assicuri che sarò migliore e farò progressi?", Zeusippo gli risponderebbe che questo accadrebbe nella pittura. E supponiamo che, andato a trovare Ortagora di Tebe, (46) dopo aver sentito da lui le stesse cose che ora ha sentito da te, gli chiedesse in che cosa diventerebbe di giorno in giorno migliore frequentandolo, quello gli risponderebbe che diventerebbe migliore nell'arte di suonare il flauto. Ebbene, è in questi termini che anche tu devi rispondere a questo giovane e a me che ti interrogo per suo conto: "Questo nostro Ippocrate, frequentando Protagora, fin dal giorno stesso in cui prenderà a frequentarlo se ne andrà migliore di come è venuto, e così continuerà a fare progressi per ciascuno dei giorni successivi: ma progressi verso che cosa, o Protagora, e in quale campo?"».

E Protagora, udite queste mie domande, rispose: «Le tue domande sono a proposito, o Socrate, ed io rispondo volentieri a chi fa domande appropriate. Se Ippocrate verrà da me, non gli capiterà quello che gli accadrebbe frequentando un altro sofista, perché gli altri sofisti rovinano i giovani; infatti, mentre costoro sono fuggiti dalle arti, quelli tornano a gettarli nelle arti, trascinandoveli contro voglia, insegnando loro calcolo, astronomia, geometria e musica», e intanto gettò un'occhiata verso Ippia. «Frequentando me, invece, non imparerà altro se non ciò per cui è venuto. E il mio insegnamento ha come oggetto il buon senso, (47) sia nelle faccende private, ossia come amministrare al meglio la propria casa, sia negli affari della città, ossia come diventare abilissimo nel curare gli interessi della città, nell'agire e nel parlare».

«Dimmi», dissi allora, «se riesco a seguire il tuo ragionamento: mi pare che tu stia parlando dell'arte politica e che prometta di fare degli uomini dei buoni cittadini».

«E' proprio questa, o Socrate», rispose, «la professione che io professo!».

«Bell'acquisto davvero», dissi, «quest'arte che possiedi, ammesso che tu la possieda! Non ti dirò altro se non quello che penso. Non credevo, Protagora, che questo si potesse insegnare, ma, visto che tu lo sostieni, non ho motivo di non crederti. è giusto, però, che io spieghi l'origine della mia convinzione che questo non si potesse insegnare né procurare da uomo a uomo. Io sostengo, come del resto anche gli altri Elleni sostengono, che gli Ateniesi sono molto sapienti.

Ebbene, io vedo che, quando ci raduniamo in assemblea, se la città ha a che fare con questioni che riguardano la costruzione di edifici, si fanno intervenire in veste di consiglieri in materia di costruzioni gli architetti; se, invece, deve prendere qualche decisione circa la costruzione di navi, si mandano a chiamare i costruttori di navi, ed è lo stesso il criterio seguito quando si tratta di tutte le altre cose che, essi ritengono, si possano imparare ed insegnare. Ma se prova a dar loro consigli qualcun altro che essi non stimano pratico dì quel dato mestiere, per quanto sia bello, ricco e nobile, non per questo lo ascoltano, ma lo deridono ed esprimono il proprio malcontento levando un gran baccano, finché colui che ha tentato di parlare, interrotto da quel baccano, non desista per conto suo, o gli arcieri non lo tirino via e lo caccino fuori per ordine dei Pritani. (48) Così agiscono, dunque, in quelle questioni che essi ritengono dipendere da un'arte.

Quando invece si tratta di decidere circa l'amministrazione della città, allora si leva a dar loro consigli su tali questioni, indifferentemente, l'architetto, il fabbro, il calzolaio, il mercante, l'armatore, il ricco, il povero, il nobile e il plebeo, e a costoro nessuno rinfaccia, come invece si rinfaccia a quelli del caso precedente, di mettersi a dar consigli senza aver prima imparato da qualche parte e senza aver avuto alcun maestro. è chiaro che questo accade perché non la considerano cosa che si possa insegnare. E bada che questo non accade solo nella vita pubblica della città, ma che anche nella vita privata i più sapienti e i migliori cittadini non sono capaci di trasmettere ad altri quella virtù che essi possiedono.

Pericle, ad esempio, padre di questi giovani, (49) diede loro un'educazione ineccepibile in quelle cose che dipendono dai maestri, mentre in quelle cose in cui è egli stesso sapiente, né li educa personalmente, né li affida ad altri, ma lascia che pascolino circolando liberamente come animali sacri, affinché possano, in qualche posto, imbattersi da soli nella virtù. E se vuoi un altro caso, lo stesso Pericle, avendo la tutela di Clinia, (50) fratello minore del nostro Alcibiade, e nutrendo per lui il timore che venisse corrotto da Alcibiade, lo staccò da costui e lo mise in casa di Arifrone,(51) perché lo educasse; ebbene, prima che fossero passati sei mesi, quello glielo restituì , non sapendo farne nulla di buono. E potrei farti il nome di moltissimi altri uomini, che, per quanto buoni fossero essi stessi, non riuscirono mai a rendere migliore nessun altro, né dei familiari né degli estranei. Se io, dunque, guardo a questi casi, o Protagora, non penso che la virtù sia insegnabile. Ma adesso che ti sento fare queste affermazioni, mi lascio piegare e penso che quello che dici deve pur valere qualcosa, perché credo che tu abbia esperienza di molte cose, che molte le abbia imparate e molte le abbia scoperte per conto tuo. Perciò, se hai modo di mostrarci con maggiore evidenza che la virtù è insegnabile, non rifiutarci questa dimostrazione».

«Ma io, o Socrate», disse, «non mi rifiuterò! Preferite, invece, che io, come anziano che si rivolge a gente giovane, ve lo dimostri raccontando un mito o analizzandolo col ragionamento?».

Molti dei presenti gli risposero che lo dimostrasse pure come voleva.

«Allora», diss'egli, «a me pare che sarebbe più gradito se io vi raccontassi un mito.

C'era un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non esistevano le stirpi mortali. Quando poi anche per queste venne il tempo destinato per la loro creazione, furono dèi a foggiarle, nell'interno della terra, mescolando terra e fuoco e quelle sostanze che si fondono con fuoco e terra. E quando era destino che dovessero portarle alla luce, assegnarono a Prometeo e ad Epimeteo (52) l'incarico di fornire e di distribuire facoltà a ciascuna razza come si conviene. Ma Epimeteo chiese a Prometeo di lasciar fare a lui la distribuzione: "Quando le avrò distribuite", gli disse, "tu verrai a controllare". E, dopo averlo così persuaso, mise mano alla distribuzione.

Nel corso della distribuzione, ad alcune razze assegnò la forza senza la velocità, mentre fornì le razze più deboli di velocità. Certe razze le provvide di armi di difesa, per altre, invece, cui aveva conferito una natura inerme, escogitò qualche altra facoltà che assicurasse loro la salvezza. Infatti, quelle razze che rivestì di piccolezza, le provvide della capacità di fuggire con le ali, o di rifugiarsi in tane sotterranee; a quelle che invece fece crescere in grandezza, garantì la salvezza proprio con questo mezzo. E le altre facoltà le distribuì cercando di compensarle in questo modo. Ed escogitò questo avendo la cautela che nessuna specie potesse estinguersi. Dopo che le ebbe provviste di vie di scampo dalla distruzione reciproca, escogitò un efficace espediente perché si proteggessero contro le stagioni mandate da Zeus, vestendole di peli folti e di pelli spesse, adatte a proteggerle dal freddo e capaci di difenderle anche dalla calura, e tali che, quando si mettono a dormire, ciascuna specie trovi in esse le sue coltri personali e naturali. E alcune le calzò di zoccoli, altre invece le provvide di pelli spesse e senza sangue. In seguito, procacciò certi cibi per certe specie, altri per altre: ad alcune specie riservò le erbe della terra, ad altre i frutti degli alberi, ad altre le radici.

E vi sono specie cui concesse di trovare il loro nutrimento predando altre specie animali. E fece in modo che le une fossero poco feconde, e che quelle destinate a esser preda di queste fossero invece molto prolifiche, al fine di assicurare la conservazione della specie. Se non che, non essendo un tipo molto accorto, Epimeteo non s'avvide di aver speso tutte le facoltà con gli animali: gli restava ancora sprovvista la razza umana, e non sapeva trovare una soluzione. Mentre si trovava impacciato in quest'inghippo, Prometeo viene a controllare il risultato della distribuzione, e vede che le altre specie animali erano ben provviste di tutto, mentre l'uomo era nudo, scalzo, scoperto e inerme. Ed era ormai vicino il giorno predestinato in cui bisognava che anche l'uomo uscisse dalla terra alla luce. Prometeo, allora, trovandosi in difficoltà circa il mezzo di conservazione che potesse trovare per l'uomo, ruba ad Efesto e ad Atena la loro sapienza tecnica insieme al fuoco, perché senza il fuoco era impossibile acquisirla o utilizzarla, e così ne fa dono all'uomo. Grazie ad essa l'uomo possedeva la sapienza necessaria a sopravvivere, ma gli mancava ancora la sapienza politica, perché questa era in mano a Zeus. Prometeo poi non aveva più accesso all'acropoli, dimora di Zeus; per di più, c'erano anche le terribili guardie di Zeus. Egli allora s'introduce furtivamente nell'officina che Atena ed Efesto avevano in comune, in cui essi lavoravano insieme, e, rubata l'arte del fuoco di Efesto e quell'altra arte che apparteneva ad Atena, la dona all'uomo: di qui vennero all'uomo i mezzi per vivere. Ma in seguito, come si racconta, Prometeo, per colpa di Epimeteo, venne punito per quel furto.

E, poiché l'uomo venne ad aver parte di un destino divino, innanzi tutto, per via di questa sua parentela col dio, solo fra gli animali credette negli dèi, e si mise a innalzare altari e statue di dèi. In seguito, con l'arte presto articolò voce e parole, inventò dimore, vesti, calzari, giacigli e scoprì i cibi che venivano dalla terra.

Così provvisti, all'inizio gli uomini abitavano in insediamenti sparsi, e non esistevano città. Perciò morivano uccisi dalle fiere, poiché erano sotto ogni rispetto più deboli di esse, e l'arte artigiana che essi possedevano bastava loro a procurarsi cibo, ma non era sufficiente alla guerra contro le fiere. Infatti, non possedevano ancora l'arte politica, di cui l'arte della guerra è parte. Cercavano quindi di unirsi e di salvarsi fondando città. Ma, una volta che si erano uniti, si facevano torti l'un l'altro, perché non possedevano l'arte politica, sicché, tornando a disperdersi, morivano. Zeus, allora, temendo che la nostra specie si estinguesse, manda Ermes a portare agli uomini rispetto e giustizia, perché fossero regole ordinatrici di città e legami che uniscono in amicizia. Ermes chiede a Zeus in quale modo dovesse dare agli uomini giustizia e rispetto: "Devo distribuirli seguendo lo stesso criterio con cui si sono distribuite le arti? Perché quelle vennero distribuite in questo modo: uno solo che possieda l'arte medica basta per molti che di quell'arte sono profani, e così per gli altri specialisti.

Ebbene, giustizia e rispetto devo distribuirli fra gli uomini con questo criterio, o devo distribuirne a tutti?" "A tutti", disse Zeus, "che tutti ne diventino partecipi. Perché non potrebbero nascere città, se solo pochi di loro ne avessero parte, come accade per le altre arti. Istituisci, anzi, una legge per conto mio: chi è incapace di partecipare di rispetto e giustizia sia messo a morte come flagello della città". Così stanno le cose, Socrate, e queste sono le ragioni per cui gli Ateniesi, e gli altri, quando si tratta della competenza nell'arte di costruire o di qualunque altra competenza artigiana, credono che solo a pochi spetti il diritto di partecipare alle decisioni, e se uno, che sia al di fuori di quei pochi, si mette a dare consigli, non lo tollerano, come tu dici: e con ragione, dico io. Quando invece si riuniscono in assemblea su questioni che hanno a che fare con la virtù politica, questioni che vanno trattate interamente con giustizia e temperanza, allora, giustamente, lasciano che chiunque dia il proprio parere, nella convinzione, appunto, che a tutti spetti di partecipare di questa virtù, o non esisterebbero città. Questa, Socrate, ne è la ragione.

Ma perché tu non creda di essere ingannato circa la mia affermazione che tutti ritengono che ogni uomo partecipi della giustizia e di ogni altra virtù politica, eccotene la prova. In tutte le altre competenze, come dici, se qualcuno afferma di essere, ad esempio, un abile suonatore di flauto, o di essere abile in qualsiasi altra arte in cui invece non lo sia, o ridono di lui o gli si adirano contro, ed i suoi di casa vanno da lui e cercano di farlo tornare in sé dandogli del pazzo. Quando si tratta invece di giustizia o di qualsiasi altra virtù politica, anche se tutti sanno che uno è ingiusto, quando costui dica contro il proprio interesse la verità di fronte a molta gente, la stessa cosa che nel caso precedente veniva considerata saggezza, cioè il dire la verità, in questo caso viene considerata segno di pazzia; e sostengono che tutti devono dichiarare di essere giusti, che lo siano o no, e che è pazzo chi non finge di esserlo. E questo accade perché sono convinti che ognuno debba necessariamente, in un modo o nell'altro, partecipare di questa virtù, o che, nel caso contrario, non debba vivere fra gli uomini.

Il concetto che ti ho ora espresso7 dunque, è che gli Ateniesi accettano con ragione che ogni uomo dia consigli quando si tratta di virtù politica, per il fatto che sono convinti che ognuno partecipa di essa. E il prossimo concetto che tenterò di dimostrarti è che questa virtù non è un dono di natura né del caso, ma che è insegnabile e che chi la possiede la raggiunge grazie all'impegno. Nel caso di quei mali, infatti, che gli uomini credono, gli uni degli altri, di avere per natura o per caso, nessuno si sdegna, né ammonisce o ammaestra o rimprovera quelli che li hanno, perché smettano di essere tali, ma ne provano pietà. Chi potrebbe, ad esempio, essere così insensato da mettersi a fare una cosa del genere coi brutti, coi piccoli o coi deboli? Tutti sanno infatti, ne sono convinto, che queste cose vengono agli uomini perché portate dalla natura o dal caso, ossia le belle qualità e i difetti corrispondenti.

Nel caso, invece, di quelle qualità che si considerano essere per gli uomini frutto di impegno, di esercizio e di insegnamento, quando uno non le abbia, ed abbia invece i difetti opposti a quelle qualità, su costui e su quelli come lui cadono collere, rimproveri e ammonimenti. E uno di questi mali è l'ingiustizia, l'empietà, e, in somma, tutto ciò che è contrario alla virtù politica. è per questo che tutti si sdegnano contro tutti e a tutti dispensano le proprie esortazioni, evidentemente perché sono persuasi che la virtù politica è frutto di impegno e di studio. Se tu, o Socrate, vorrai considerare quale effetto può avere il punire coloro che commettono ingiustizia, questo basterà ad insegnarti che gli uomini considerano la virtù cosa che possa essere trasmessa. Nessuno, infatti, punisce i colpevoli di ingiustizie in considerazione del fatto che commisero ingiustizia e per questo motivo, a meno che uno, come una belva, non cerchi irrazionale vendetta. Ma chi tenta di punire razionalmente, non punisce per l'ingiustizia passata, perché non potrebbe far sì che ciò che è stato fatto non sia accaduto, ma punisce pensando al futuro, perché non torni a compiere ingiustizie né quello stesso individuo né altri che lo veda punito.

E chi ha una tale opinione, pensa che la virtù possa essere oggetto di educazione: è per prevenzione, dunque, che punisce. E quest'opinione è condivisa da tutti coloro che puniscono, e nella vita privata e in quella pubblica. E così gli altri popoli puniscono e castigano coloro che essi ritengono colpevoli di ingiustizia, e non meno degli altri gli Ateniesi tuoi concittadini. Sicché, secondo questo ragionamento, anche gli Ateniesi rientrano fra quelli che credono che la virtù possa essere trasmessa ed insegnata.

Che, dunque, a ragione i tuoi concittadini ammettano anche un fabbro o un calzolaio a dar consigli negli affari politici, e che ritengano che la virtù si possa insegnare e trasmettere, o Socrate, ti è stato dimostrato a sufficienza, almeno a mio giudizio.

Resta quindi ancora una difficoltà che tu non sapevi risolvere a proposito degli uomini valenti: perché mai quegli uomini che sono valenti insegnano ai propri figli quelle altre cose che dipendono dai maestri e in queste cose li rendono sapienti, mentre in quella virtù in cui essi stessi sono valenti non sono capaci di renderli migliori di nessun altro. Su questo punto, Socrate, non ti racconterò più un mito, ma ti farò un ragionamento. Prova a considerare la questione in questo modo: esiste o non esiste una cosa unica, di cui è necessario che tutti i cittadini partecipino, perché possa esserci una città? Qui sta infatti la soluzione della difficoltà che tu poni e da nessun'altra parte. Se dunque questa cosa esiste, e se questa cosa unica non è né l'arte del costruttore né quella del fabbro né quella del vasaio, ma è la giustizia, la temperanza e la santità, e quella che, per chiamarla con un nome solo, io chiamo virtù dell'uomo; ebbene, se è questa la cosa di cui tutti gli uomini devono partecipare e con cui ogni uomo deve imparare e fare ogni altra cosa che voglia imparare o fare, e senza la quale non deve fare nulla; se chi non ne partecipa va istruito e punito, si tratti di fanciullo, uomo o donna, finché non diventi migliore attraverso la punizione; se chi non si sottomette alle punizioni e agli insegnamenti, va considerato inguaribile e cacciato dalla città o ucciso; se, dunque, le cose stanno così , e se, pur essendo questa la sua natura, gli uomini valenti insegnassero ai propri figli tutte le altre cose tranne questa, considera quanto sarebbero strani questi valentuomini!

Ora, che essi la considerino cosa che possa essere insegnata, e nella vita privata e in quella pubblica, lo abbiamo già dimostrato. Ed essi, mentre essa è insegnabile e coltivabile, insegnano ai figli le altre cose, per le quali, nel caso le ignorassero, non esiste la pena di morte, e quella cosa invece per la quale, nel caso non l'imparassero e non la coltivassero fino a diventarne valenti, li attende la pena di morte e l'esilio, e, oltre alla morte, la confisca dei beni e, in una parola, la rovina della casa; ebbene, proprio questa cosa non l'insegnano e non se ne curano con tutto l'impegno? Bisogna proprio crederlo, Socrate! Cominciando fin dalla più tenera infanzia dei figli fino a che vivano, continuano a dar loro insegnamenti e ammonimenti. E, non appena uno comincia ad intendere il senso di quanto gli vien detto, la nutrice, la madre, il precettore e il padre stesso si danno un gran da fare perché il bambino diventi quanto possibile migliore, ad ogni sua azione o parola insegnandogli e mostrandogli: "Questo è giusto e questo ingiusto; questo è bello e questo brutto; questo è santo e questo empio; queste cose falle e queste altre non farle". E questo se egli obbedisce di sua spontanea volontà. Altrimenti, come si fa con un legno storto e piegato, lo raddrizzano a colpi di minacce e botte. Più tardi, poi, quando lo mandano alla scuola dei maestri, raccomandano loro di curare molto di più la buona condotta dei ragazzi che non l'insegnamento delle lettere e dell'arte di suonar la cetra. I maestri, dunque, li prendono sotto le proprie cure, e, quando sanno ormai leggere e possono capire il senso degli scritti come prima capivano il senso di quanto veniva detto, danno loro da leggere, sui banchi, opere di validi poeti, e li costringono a imparare a memoria quelle opere in cui abbondano ammonimenti, narrazioni, elogi ed encomi di virtuosi uomini del passato, perché il ragazzo, mosso da spirito di emulazione, li imiti e desideri diventare tale e quale. I maestri di cetra, a loro volta, fanno la stessa cosa: si prendono cura della loro temperanza, e badano che i giovani non facciano nulla di male. Poi, una volta che abbiano imparato a suonare la cetra, insegnano loro le opere di altri validi poeti lirici, facendole eseguire coll'accompagnamento della cetra, e fan sì che i ritmi e le armonie diventino familiari alle anime dei fanciulli, perché siano più mansueti, e, trovato maggior equilibrio e maggiore armonia, siano capaci di parlare e di agire in modo benefico. Tutta la vita dell'uomo, infatti, richiede equilibrio ed armonia. Ed ancora, oltre a ciò, li mandano anche dal maestro di ginnastica, affinché abbiano corpi migliori da mettere al servizio di una mente sana, e perché il cattivo stato del corpo non li metta nella condizione di cedere alla paura in guerra e in altre imprese. E queste cose le fanno coloro che hanno maggiori possibilità, e ad avere maggiori possibilità sono i più ricchi: i loro figli, mentre cominciano a frequentare le scuole dei maestri in età più giovane rispetto agli altri, più tardi degli altri le lasciano.

E quando hanno lasciato la scuola, la città a sua volta li costringe ad imparare le leggi ed a vivere tenendole come modello, affinché non possano agire a proprio arbitrio ed a caso. E, in tutto e per tutto come fanno i maestri di grammatica con quei fanciulli che non sono ancora capaci di scrivere, che, solo dopo aver abbozzato con lo stilo le tracce delle lettere, danno loro la tavoletta e li fanno scrivere seguendo le linee tracciate, così anche la città, dopo aver segnato il tracciato delle leggi, scoperte da antichi e valenti legislatori, costringe a governare e ad obbedire conformandosi a quelle, e punisce chi si muova al di fuori di esse. E a questa punizione, qui da voi come in molti altri luoghi, si dà il nome di "raddrizzare", significando con questo che la pena raddrizza.

Ora, benché vi sia tutta questa cura della virtù in privato e in pubblico, tu ti stupisci, o Socrate, e non sai capire se la virtù sia insegnabile? Ma non bisogna stupirsene, e anzi bisognerebbe stupirsi molto di più se essa non fosse insegnabile!

Ma perché, allora, da padri valenti nascono figli buoni a nulla? Eccotene la ragione: non c'è nulla di sorprendente in questo, se nelle mie precedenti affermazioni dicevo il vero, quando cioè sostenevo che di questa cosa, ossia della virtù, nessuno deve esserne all'oscuro, perché una città possa esistere. Ebbene, se quello che dico è vero, e lo è al di sopra di ogni altra cosa, scegli una qualsiasi altra occupazione o scienza e rifletti. Se ad esempio non fosse possibile che una città esistesse, a meno che non fossimo tutti suonatori di flauto, ognuno come ne fosse capace, e a meno che tutti non insegnassero a tutti quest'arte, e in privato e in pubblico, e non coprissero di biasimo chi non suonasse bene, e se non si tenesse gelosamente per sé la conoscenza di quest'arte, come ora nessuno tiene gelosamente per sé la conoscenza del diritto e delle leggi, né la tiene nascosta, come si fa invece con la conoscenza delle altre arti (e questo avviene, io credo, perché la giustizia reciproca e la virtù è per noi un guadagno: è per questo che tutti sono pronti a dire e ad insegnare a tutti ciò che è giusto e conforme alla legge); se, dunque, questa fosse la situazione e noi avessimo tutto questo zelo e tutta questa generosità nell'insegnarci l'un l'altro l'arte di suonare il flauto, pensi forse, o Socrate, che i figli di flautisti eccellenti avrebbero maggiori probabilità di diventare a loro volta eccellenti flautisti rispetto ai figli di flautisti mediocri?

Io credo di no! Credo invece che diventerebbe famoso chi nascesse con le più favorevoli disposizioni naturali all'arte di suonare il flauto, di chiunque egli fosse figlio, e che, d'altra parte, resterebbe senza gloria chi nascesse senza naturali disposizioni per quell'arte, di chiunque egli fosse figlio. E spesso, anzi, da un grande flautista può nascerne uno mediocre, e, al contrario, da un flautista mediocre può nascerne uno eccellente. Tutti, però, sarebbero flautisti abbastanza abili, se paragonati a coloro che di quest'arte sono profani e che non s'intendono per nulla di flauto. E così anche in questo caso, credilo pure, quell'uomo che ti sembra essere un campione di ingiustizia fra quanti sono stati allevati nelle leggi e nel consorzio umano, costui ti darebbe l'impressione di essere uomo giusto e anzi maestro in questo campo, se ti trovassi a giudicarlo in confronto a uomini che non avessero avuto né un'educazione spirituale, né tribunali, né leggi, né alcuna forma di costrizione che li obbligasse, in ogni circostanza, a tener conto della virtù, ma fossero selvaggi del tipo di quelli che l'anno scorso il poeta Ferecrate (53) portò in scena nel Leneo. (54) Certo, se tu ti trovassi fra uomini del genere, come i misantropi in quel coro, saresti ben contento di poter incontrare Euribate e Frinonda, (55) e ti lagneresti rimpiangendo la malvagità degli uomini di qui. Ora invece, Socrate, fai il delicato, perché tutti sono maestri di virtù, nella misura in cui ciascuno ne è capace, e quindi nessuno ti sembra essere tale. E come se tu, per fare un esempio, cercassi chi è maestro del parlar greco: non ce ne sarebbe uno che ti parrebbe tale! Né, credo, ci sarebbe qualcuno che ti parrebbe tale, se tu cercassi chi ha insegnato ai figli dei nostri artigiani quell'arte, appunto, che essi hanno imparato dal padre, nella misura in cui il padre e gli amici del padre che facevano lo stesso mestiere ne erano capaci. Ebbene, chi altri abbia insegnato loro l'arte e risulti quindi loro maestro, non credo sia facile stabilirlo, o Socrate, mentre è senz'altro facile stabilire chi sia stato il maestro di chi era del tutto all'oscuro di una data arte. E così accade nel caso della virtù e di tutte le altre cose. Se poi c'è qualcuno che ci superi anche di poco nella capacità di farci strada verso la virtù, c'è di che esserne contenti. E io penso di essere precisamente uno di questi, e di poter essere utile, più di ogni altro uomo, a far diventare altri gente per bene, e di farlo in un modo che vale ben il compenso che io esigo, e anche di più, tanto che lo stesso discepolo è di quest'opinione. Per questo ho dato disposizioni che la riscossione del mio compenso avvenga nel seguente modo: una volta che uno ha imparato da me, se vuole, mi paga il prezzo che io stabilisco altrimenti, entrato in un tempio, dichiara sotto giuramento quanto, a suo giudizio, valgono gli insegnamenti ricevuti, e quel tanto poi mi paga.

E con questo, Socrate, ti ho narrato un mito ed esposto un ragionamento che ti dimostrano come la virtù si possa insegnare e come gli Ateniesi siano di quest'opinione, e che non è cosa di cui stupirsi che da padri eccellenti nascano figli buoni a nulla, e da padri mediocri figli eccellenti: anche i figli di Policleto, (56) coetanei di Paralo e Santippo (57) qui presenti, non sono niente, se paragonati al padre, e così accade per i figli di altri artefici.

Ma su costoro non è ancora il caso di emettere questa sentenza: in loro, infatti, vi sono ancora speranze, poiché sono giovani».

Dopo essersi esibito in tante e tali dimostrazioni, Protagora smise di parlare. Ed io, per molto tempo ancora, rimasi incantato a guardarlo, nella speranza che dicesse ancora qualcosa, tanto grande era il mio desiderio di starlo a sentire. Ma quando mi resi conto che aveva veramente smesso, allora, con l'aria di essermi a stento riavuto, dissi, rivolgendomi a Ippocrate «Figlio di Apollodoro, quanto ti sono grato per avermi spinto a venire qui! Considero infatti cosa di grande valore l'avere udito ciò che ho appena udito da Protagora. In passato non ritenevo che i buoni fossero tali in virtù di un'umana cura; ora, invece, ne sono persuaso.

Se non fosse per un dettaglio che mi mette in difficoltà, che, com'è chiaro, Protagora saprà risolvere facilmente, visto che ha saputo spiegare a fondo tutto il resto. Se uno, infatti, s'intrattenesse su tali argomenti con uno qualsiasi degli oratori politici, probabilmente sentirebbe fare discorsi di questo tipo anche da Pericle o da chiunque altro abbia il dono dell'eloquenza. Ma se poi si facesse a qualcuno di loro qualche altra domanda, essi, come libri scritti, (58) non avrebbero nulla da rispondere, né da chiedere a loro volta. E se uno tornasse a chiedere chiarimenti anche su un particolare di ciò che da loro è stato detto, allora, come fanno i vasi di bronzo, che, percossi, continuano per lungo tempo a risuonare finché qualcuno non li prenda in mano, così anche i retori, interrogati circa piccole questioni, tirerebbero avanti un discorso lungo un dolico. Il nostro Protagora, invece, è capace di fare lunghi e bei discorsi, come mostrano questi che ha appena fatto, ma è anche capace, quando lo si interroghi, di rispondere brevemente, e, quand'è lui a interrogare, di aspettare e di ricevere la risposta: cosa, questa, che a pochi riesce. Ebbene, ora, Protagora, mi manca un particolare per avere un quadro completo, cioè che tu risponda a questa mia domanda. Tu sostieni che la virtù è insegnabile, e se c'è uno fra gli uomini a cui posso credere, quello sei tu. C'è una cosa, però, che mi sono meravigliato di sentirti dire, ed è questo il bisogno che devi appagare nella mia anima. A tuo dire, Zeus avrebbe mandato agli uomini la giustizia e il rispetto, e, del resto, più volte nel corso del tuo ragionamento hai parlato di giustizia, di temperanza, di santità e di tutte queste cose come se nell'insieme fossero una cosa sola, vale a dire la virtù. Ed è proprio questo quello che vorrei tu mi spiegassi in modo preciso, col ragionamento, cioè se la virtù è una cosa sola e la giustizia, la temperanza e la santità sono parti di essa, oppure se questi che io ora ho menzionato sono tutti nomi del medesimo ed unico essere. Questo è ciò che ancora mi preme capire».

«è facile, o Socrate», disse, «rispondere a questa domanda: essendo la virtù un'unica cosa, quelle di cui tu mi domandi sono parti di essa».

«E in che modo», gli chiesi, «sono parti di essa? Nel modo in cui bocca, naso, occhi e orecchi sono parti del volto, o nel modo in cui le parti dell'oro non differiscono in nulla le une dalle altre, fra di loro e in rapporto al tutto, se non in grandezza o in piccolezza?» «Io direi nel primo modo, Socrate, ossia nel modo in cui le parti del volto stanno in rapporto all'intero volto». «E gli uomini», dissi, «partecipano chi di una chi di un'altra di queste parti della virtù, o è necessario che, quando se ne abbia acquistata una, le si possieda, per questo, tutte?» «Non è affatto necessario», rispose, «visto che molti sono coraggiosi ma ingiusti; oppure sono giusti ma non saggi». «Anche queste, dunque», dissi, «sono parti della virtù, ossia la sapienza e il coraggio?» «Al di sopra di tutto», rispose. «Anzi, la sapienza ne è la parte più importante». «E ciascuna di esse», dissi, «è diversa dalle altre parti?» «Sì ». «E ciascuna di esse ha una sua particolare funzione? Per esempio, nel caso delle parti del volto, l'occhio non è come l'orecchio, né la sua funzione è la stessa, e nessuna delle altre parti è uguale all'altra, né nella funzione che le è propria né nel resto. Forse è così anche per le parti della virtù, che l'una non è uguale all'altra, né in se stessa né nella funzione che le è propria? Non è forse evidente che le cose stanno così , se il caso in questione somiglia all'esempio?» «Ma le cose stanno proprio così , Socrate!», rispose.

Allora dissi: «Dunque nessun'altra parte della virtù è come la conoscenza, né come la giustizia, né come il coraggio, né come la temperanza, né come la santità». «Non lo è», disse. «Su, allora», dissi, «esaminiamo insieme quale sia la natura di ciascuna di esse. Prima di tutto, esaminiamo questo: la giustizia è una cosa reale o non lo è? A me, infatti, pare che lo sia. E a te, che te ne pare?» «Anche a me pare che lo sia», disse. «E allora, se qualcuno chiedesse a me e a te: "O Protagora e Socrate, ditemi: questa cosa che avete appena nominato, ossia la giustizia, è essa stessa giusta o ingiusta?", io gli risponderei che è giusta. E tu che voto daresti? Il mio stesso voto, o un voto diverso?» «Il tuo stesso voto», rispose.

«La giustizia, dunque, si identifica con l'essere cosa giusta, direi io in risposta a chi me lo chiedesse. Diresti così anche tu?» «Sì », disse. «E se allora, dopo questa, ci facesse quest'altra domanda: "Non dite che esiste anche una certa cosa detta santità?"; noi risponderemmo che esiste, almeno credo». «Sì », disse. «"E non dite che anche questa è una cosa reale?"; noi risponderemmo che lo è. O no?». Anche su questo si disse d'accordo. «"E dite che questa stessa cosa si identifica con l'essere, per natura, cosa empia o cosa santa?". Io a questa domanda andrei in collera», dissi, «e risponderei: "Bada a come parli, o uomo! A stento, infatti, potrebbe esserci qualcos'altro di santo, se la santità stessa non fosse santa". Ma tu che ne dici? Non risponderesti anche tu così ?» «Certamente», disse.

«Se poi costui ci chiedesse: "Come dicevate poco fa? Forse allora non vi ho capito bene! Mi è parso che voi sostenevate che le parti della virtù stanno, le une rispetto alle altre, in un rapporto tale che l'una non è come l'altra"; io gli risponderei: "Il resto l'hai capito bene; quanto al fatto invece che anch'io avrei affermato questo, hai frainteso: è stato infatti il nostro Protagora a dare questa risposta, mentre io glielo stavo solo domandando". Se quindi domandasse: "Dice la verità costui, o Protagora? Sei tu a sostenere che le parti della virtù sono una diversa dall'altra? E tua questa affermazione?", tu che cosa gli risponderesti?» «Dovrei necessariamente ammetterlo, o Socrate», disse.

«Ebbene, Protagora, fatta questa ammissione, che cosa gli risponderemmo, se ci chiedesse: "La santità, allora, non è tale da esser cosa santa, e la giustizia non è tale da esser cosa santa, ma è tale, invece, da esser cosa non santa? E la santità è tale da esser cosa non giusta, ma ingiusta, e l'altra, vale a dire la giustizia, tale da esser cosa empia?". Che cosa gli risponderemmo? Io, per me almeno, gli risponderei che sia la giustizia è cosa santa, sia la santità è cosa giusta. E anche per te, se tu mi lasciassi fare, darei questa stessa risposta, vale a dire che la giustizia si identifica con la santità, o che almeno le è molto simile, e che la giustizia è uguale alla santità e la santità alla giustizia più di quanto non lo siano fra loro tutte le altre parti. Vedi, dunque, se non mi lasci dare questa risposta, o se anche tu sei di quest'opinione». «Non mi pare affatto, Socrate», disse, «che la questione sia così semplice da riconoscere che la giustizia è cosa santa e la santità cosa giusta; piuttosto, mi pare che vi sia una certa differenza. Ma che importa?», proseguì . «Se vuoi, ammettiamo pure che la giustizia sia cosa santa e la santità cosa giusta». «Non mi va bene!», dissi. «Non ho alcun bisogno che questo "se vuoi" e quel "se ti pare" sia oggetto di confutazione, ma che nella confutazione ci si riferisca a "me e te".

E questo "me e te" lo dico nella convinzione che il miglior modo di sottoporre il ragionamento a confutazione è quello di togliere via quel "se"». «Ma del resto», disse, «la giustizia ha qualche somiglianza con la santità: qualsiasi cosa assomiglia, per un verso o per l'altro, a qualsiasi cosa! Il bianco, infatti, in un certo senso, assomiglia al nero, il duro al molle, e così le altre cose che pure sembrano all'apparenza le più contrarie fra loro. Anche quelle cose che prima dicevamo avere una diversa funzione ed essere l'una diversa dall'altra, ossia le parti del volto, per un certo verso si assomigliano e sono l'una uguale all'altra. Sicché, in questo modo almeno, se tu volessi, potresti dimostrare anche l'ipotesi contraria, cioè che tutte le cose sono simili fra loro. Ma non è giusto chiamare simili le cose che hanno qualcosa in comune, come non lo è chiamare dissimili le cose che hanno qualcosa di dissimile, se quello che hanno in comune è ben poca cosa». Ed io, stupito, gli dissi: «Per te, allora, il giusto e il santo stanno fra loro in termini tali da avere in comune ben poca cosa?» «Non è precisamente così », rispose, «ma nemmeno come tu mi sembri pensare che sia!».

«Allora», dissi, «visto che mi sembri avere una certa avversione per quest'argomento, lasciamolo perdere ed esaminiamo quest'altra tua affermazione. C'è qualcosa che tu chiami stoltezza?». Disse di sì . «E la saggezza non è l'esatto contrario di questa cosa?» «Mi pare di sì », disse. «E quando gli uomini compiono azioni corrette e utili, ti pare che siano temperanti ad agire così , o ti pare il contrario?» «Che siano temperanti», disse. «E non sono forse temperanti in virtù della temperanza?» «Necessariamente».

«E quelli che compiono azioni non corrette, non si comportano forse stoltamente? E non è forse vero che non sonotemperanti se così si comportano?» «Pare anche a me», disse. «Il comportarsi stoltamente non è allora il contrario del comportarsi in modo temperato?».

Disse che lo era. «E le azioni compiute stoltamente non sono forse compiute per effetto di stoltezza, mentre quelle compiute in modo temperato lo sono per effetto di temperanza?» Lo ammise. «E se un'azione è compiuta con forza, non è forse compiuta fortemente, mentre se è compiuta con debolezza è compiuta debolmente?» Gli parve che fosse così . «E se è compiuta con velocità, velocemente, e se è compiuta con lentezza, lentamente?». Disse di sì . «E quando un'azione è compiuta in un certo modo, è compiuta per effetto di quella certa cosa, e se è compiuta in modo contrario, per effetto della cosa contraria?».

Si disse d'accordo. «Su, allora», dissi, «c'è qualcosa che sia il bello?».

Lo ammise. «E c'è qualcosa che sia a questo opposto e che non sia il brutto?» «Non c'è». «Ed esiste il bene?» «Esiste». «Ed esiste qualcosa che sia a questo opposto e che non sia il male?» «Non esiste». «Ed esiste una qualità nella voce che sia l'acuto?».

Disse di sì . «Ed esiste una qualità che sia a questa opposta e che non sia il grave?». Disse di no. «Allora», dissi io, «per ciascuna cosa esiste un solo contrario e non molti». Riconobbe che era così .

«Su allora», dissi, «riepiloghiamo quanto abbiamo insieme convenuto. Abbiamo convenuto che per ogni singola cosa esiste un solo contrario e non più di uno?» «Lo abbiamo convenuto». «E che l'azione compiuta in un dato modo contrario è compiuta per effetto di quella data cosa contraria?». Disse di sì . «Abbiamo convenuto che l'azione compiuta stoltamente è compiuta in modo contrario all'azione compiuta in maniera temperata?».

Disse di sì . «E che l'azione compiuta in modo temperato è compiuta per effetto di temperanza, mentre quella compiuta stoltamente è compiuta per effetto di stoltezza?» «Sì ». «E se quest'azione è compiuta in modo contrario a quella, non dovrebbe allora esser compiuta per effetto di una cosa contraria?» «Sì ». «E l'una è compiuta per effetto di stoltezza, mentre l'altra lo è per effetto di temperanza?» «Sì ». «In modo contrario?» «Certo». «Dunque, per effetto di cose contrarie?» «Sì ». «La stoltezza non è allora il contrario della temperanza?» «Così pare!». «Ti ricordi, dunque, che nel precedente ragionamento abbiamo convenuto che la stoltezza è contraria alla saggezza?» Lo ammise. «E che per ogni singola cosa esiste un solo contrario?» «Sì ». «Allora, Protagora, quale di queste due affermazioni dobbiamo lasciar cadere: l'affermazione che per ogni singola cosa esiste un solo contrario, o quella con cui si sosteneva che la saggezza è diversa dalla temperanza, e che l'una e l'altra sono parti della virtù, e che, oltre a essere diverse, sono anche dissimili, e in se stesse e nelle loro funzioni, come accade per le parti del volto? Quale delle due affermazioni lasciar cadere? A sostenerle entrambe, infatti, queste due affermazioni non sono fra loro in sintonia, perché non si accordano né si armonizzano fra loro. Come potrebbero, del resto, accordarsi se, per necessità, per ogni singola cosa esiste un solo contrario, e non più di uno, mentre alla stoltezza, che è una cosa sola, appaiono contrarie saggezza e temperanza? E così , Protagora, o le cose stanno in qualche altro modo?». Lo ammise anche se piuttosto malvolentieri. «Non dovrebbero allora essere una cosa sola la saggezza e la temperanza? Del resto, prima ci è parso che la giustizia e la santità fossero quasi la stessa cosa! Su, Protagora», continuai, «non facciamoci prendere dalla stanchezza ed esaminiamo anche il resto.

Un uomo che commetta ingiustizia, ti pare che agisca con temperanza nel commettere ingiustizia?» «Mi vergognerei, o Socrate», rispose, «ad ammettere questo, benché molti uomini lo sostengano». «A costoro, dunque, dovrò rivolgere il mio ragionamento», dissi, «o a te?» «Se vuoi», rispose, «discuti prima contro quest'affermazione, che rappresenta l'opinione della maggior parte della gente». «Ma per me non fa alcuna differenza se questa sia o non sia la tua opinione, purché tu mi risponda, almeno. Infatti, è l'opinione in se cio che innanzi tutto esamino, anche se forse poi accade che ad essere esaminati siamo tanto io che interrogo quanto colui che risponde». Sulle prime Protagora fece il ritroso con noi, e adduceva la scusa che l'argomento era scabroso; ma poi accettò di rispondere.

«Su», dissi, «rispondimi da capo: esistono uomini che ti sembrano agire con temperanza pur commettendo ingiustizia?» «E sia», rispose. «Ma tu dici che essere temperante equivalga ad essere assennato?». Disse di sì . «E dici che l'essere assennato consiste nel prendere la giusta decisione, quando si commette ingiustizia?» «E sia», disse. «E in quale dei due casi?», dissi io. «Quando, commettendo ingiustizia, si riesce bene, o quando si falliscono i propri intenti?» «Quando si riesce bene». «E ci sono cose che definisci buone?» «Ce ne sono». «E sono buone», dissi, «le cose che sono utili agli uomini?» «Sì , per Zeus!», rispose. «E ci sono cose che io chiamo buone anche se non sono utili agli uomini».

Avevo l'impressione che Protagora fosse ormai irritato, agitato e in allarme nel dare le sue risposte. Poiché lo vedevo in questo stato, con molta cautela delicatamente gli chiesi: «Stai parlando, Protagora, di cose che non sono utili agli uomini, o di cose che non sono utili in generale? Anche cose di questo genere tu le definisci buone?» «Niente affatto», rispose. «Ma conosco molte cose che per gli uomini sono nocive, cibi, bevande, farmaci e infinite altre cose; altre che invece sono utili; altre che per gli uomini non sono né nocive né utili, ma lo sono per i cavalli; altre poi che lo sono solo per le vacche, altre per i cani; altre ancora che non lo sono per nessuna specie animale, ma per le piante. E, fra queste, alcune fanno bene alle radici della pianta, ma sono dannose ai germogli: per fare un esempio, il letame è buono se viene gettato alle radici di tutte le piante, ma, se si volesse spargerlo sui rami giovani e sui germogli, manderebbe tutto in rovina. E anche l'olio è dannosissimo per tutte le piante e grande nemico dei peli di tutte le bestie, eccetto i peli dell'uomo; per i peli dell'uomo, come per il resto del corpo, è invece benefico. Il bene è una cosa tanto varia e multiforme che, anche nel caso dell'olio, una data cosa è buona, per l'uomo, per le parti esterne del corpo, e quella stessa cosa è invece dannosissima per le parti interne. Perciò tutti i medici proibiscono ai malati di far uso di olio, se non in minima quantità mescolato alle cose che il malato deve mangiare, quel tanto che basta a cancellare la sensazione di nausea che essi provano all'odore dei cibi e delle vivande».

Quand'ebbe detto ciò, i presenti applaudirono fragorosamente, significando, con questo, che a loro giudizio aveva parlato bene.

Allora dissi: «Protagora, si dà il caso che io sia uomo di poca memoria, e se uno mi fa lunghi discorsi, dimentico l'argomento di cui si parlava. Ebbene, se mi accadesse di essere un po' sordo, penseresti, trovandoti a dover discutere con me, che con me bisogna parlare a voce più alta che con gli altri. Così anche ora, visto che ti sei imbattuto in uno che ha poca memoria, per me tieni pure corte le tue risposte e falle più brevi, se vuoi che ti segua».

«E come pretendi che io ti dia brevi risposte? Devo forse risponderti più in breve del dovuto?», disse.

«Niente affatto», risposi io.

«Devo allora darti risposte lunghe quanto occorre?», chiese.

«Sì », risposi.

«Ma dovrò darti risposte lunghe quanto sembra a me che debbano esserlo, o quanto sembra a te?» «Ho sentito dire», dissi allora, «che tu, sugli stessi argomenti, sei capace, sia tu per tuo conto sia di insegnare ad altri a farlo, di tenere, quando vuoi, lunghi discorsi, in modo tale che la parola non ti viene mai a mancare, e che d'altra parte sai anche tenere discorsi tanto brevi, che nessuno potrebbe parlarne più in breve di te.

Se, quindi, vuoi discutere con me, serviti di questo secondo modo nel rivolgerti a me, ossia del parlare in modo conciso».

«Socrate», rispose, «sono ormai molti gli uomini con cui sono arrivato a contesa verbale, e se avessi fatto allora quello che tu ora pretendi che io faccia, vale a dire se avessi discusso nella maniera in cui l'avversario pretendeva che io discutessi, non avrei avuto la meglio su nessuno, né si farebbe il nome di Protagora fra i Greci».

Ed io, sapendo che non era soddisfatto delle risposte che mi aveva dato prima e che non avrebbe acconsentito di buon grado a dialogare nella parte di chi risponde, pensai che non potevo più cavarne nulla a restare in quella compagnia e dissi: «Protagora, neppure io muoio dalla voglia che questa nostra conversazione si svolga in modo contrario al tuo parere, ma quando tu vorrai discutere in modo che io possa seguirti, allora io discuterò con te.

Tu, infatti, a quel che si dice di te, e come tu stesso sostieni, sai reggere il dialogo sia coi lunghi discorsi che coi discorsi concisi, perché sei sapiente. Io, invece, sono incapace di questi lunghi discorsi, per quanto vorrei esserne capace. Bisognerebbe che fossi tu ad adattarti a me, visto che sei capace di entrambi, perché la nostra discussione potesse aver luogo. Ma ora, visto che non sei disposto a farlo e io ho un impegno e non posso star qui con te che tiri i tuoi discorsi per le lunghe, perché bisogna che io vada in un posto, vado, anche se forse non senza piacere starei a sentirti».

E nel dire ciò, mi alzai e feci per andarmene. Ma, mentre mi alzavo, Callia mi afferrò per la mano con la destra, e con la sinistra mi prese per questo mantello, e disse: «Non lasceremo che tu te ne vada, Socrate, perché se tu te ne vai, la nostra discussione non sarà più la stessa. Ti chiedo dunque di restare fra noi: non c'è nulla che starei a sentire con un piacere maggiore di quanto ne provo a sentir discutere te e Protagora. Fa' un favore a tutti noi!».

Ed io dissi, quando ormai mi ero già alzato con l'intenzione di uscire: «O figlio di Ipponico, da sempre ammiro il tuo amore per la sapienza, ma ora lo lodo e lo apprezzo in modo particolare, al punto che davvero vorrei farti questo favore, se solo tu mi chiedessi cosa che potessi fare. Ma ora è come se tu mi chiedessi di tenere il passo col corridore Crisone d'Imera (59) quand'è al meglio della sua forma, o di gareggiare nella corsa e tener dietro a uno di quei corridori di lunghe distanze (60) o a uno di quei corrieri che corrono un giorno intero: (61) io ti risponderei che sono io a domandare a me stesso, molto più di quanto tu non faccia, di tener dietro alla loro corsa, ma non ne sono capace, e se la tua richiesta è proprio quella di vedere me e Crisone correre insieme, chiedi a lui di rallentare, perché io non so correre veloce, mentre egli sa correre lentamente. Se, dunque, desideri ascoltare me e Protagora, pregalo che, come prima dava risposte brevi e pertinenti alle domande che gli venivano rivolte, così anche ora risponda.

Altrimenti, che genere di metodo avranno mai i nostri dialoghi?

Io, infatti, ho sempre considerato cose diverse il trovarsi insieme a discutere e il tenere discorsi in piazza». «Ma vedi, Socrate», disse Callia, «a me pare che Protagora dica cose giuste, reclamando il suo diritto di discutere nel modo in cui vuole lui, e, d'altro canto, il tuo diritto di discutere come vuoi tu».

Allora Alcibiade, (62) presa la parola, disse: «Non dici bene, o Callia.

Il nostro Socrate, infatti, ammette che non è da lui parlare in modo prolisso e si arrende a Protagora. Quanto, però, al saper sostenere una discussione, e al sapersi destreggiare nel dare e ricevere risposte, mi stupirei se fosse secondo a qualcuno. Se, dunque, anche Protagora ammette di essere inferiore a Socrate nel sostenere una discussione, Socrate è soddisfatto. Se invece s'impunta a far valere i suoi diritti, allora accetti di discutere facendo domande e dando risposte, senza sviluppare un lungo discorso ad ogni domanda, eludendo le obiezioni e rifiutandosi di giustificare le proprie affermazioni, ma tirando la cosa per le lunghe finché la maggior parte degli ascoltatori non abbia dimenticato qual era l'oggetto della domanda. Quanto a Socrate, infatti, vi garantisco io che non se ne dimenticherebbe, e che scherza, quando dice di aver poca memoria. A me pare, quindi, che le pretese di Socrate siano, più ragionevoli, dato che ciascuno deve esprimere la propria opinione».

Dopo Alcibiade, mi pare fu Crizia (63) a parlare: «O Prodico e Ippia, mi sembra che Callia sia in tutto e per tutto dalla parte di Protagora; Alcibiade, poi, è il solito attaccabrighe in ogni cosa in cui si mette. Ma noi non dobbiamo schierarci né dalla parte di Socrate né dalla parte di Protagora, bensì stare uniti a pregare l'uno e l'altro di non disfare nel bel mezzo la riunione».

Com'egli ebbe detto ciò, Prodico (64) disse: «Mi pare che tu dica bene, o Crizia bisogna, infatti, che coloro che sono presenti a questo genere di discussioni, siano uditori imparziali di entrambi coloro che discutono, ma non equanimi.

Non è la stessa cosa, infatti: bisogna stare a sentire entrambi in modo imparziale, ma non dare uguale importanza all'uno e all'altro, bensì darne di più al più sapiente e meno al meno sapiente. Io, per conto mio, o Protagora e Socrate, vi domando di mettervi d'accordo e di sostenere, sì , tesi opposte sugli argomenti in discussione, ma di non entrare in contesa. Anche fra amici, infatti, ci si contraddice l'un l'altro per benevolenza, mentre a contendere fra loro sono gli avversari e i nemici. E in questo modo la nostra discussione sarebbe bellissima: voi che discutete, così facendo, avreste in sommo grado la stima di noi ascoltatori, senza venire lodati; la stima, infatti, ha sede nell'anima degli ascoltatori senza inganno, mentre la lode si trova spesso nelle parole di gente che mente contro quello che pensa. Quanto a noi ascoltatori, poi, se le cose avvenissero in questo modo, proveremmo il massimo della gioia, senza provare piacere: si prova gioia, infatti, quando s'impara qualcosa e si attinge al sapere proprio con la mente, mentre si prova piacere quando si mangia o quando si sperimenta qualche altra sensazione piacevole proprio con il corpo».

Come Prodico ebbe detto ciò, molti dei presenti espressero la loro approvazione. Dopo Prodico fu Ippia il sapiente (65) a parlare, e disse: «Uomini qui presenti, io considero voi tutti consanguinei, imparentati e concittadini per natura, non per legge: il simile è infatti per natura imparentato al simile, mentre la legge, che è tiranna degli uomini, forza contro la natura molte cose.

è quindi vergognoso che noi, mentre conosciamo la natura delle cose, e siamo i più sapienti dei Greci e proprio per questo siamo oggi convenuti in quello che è il pritaneo (66) della sapienza della Grecia, e nella casa più illustre e più ricca di questa città, diamo tuttavia a vedere di non essere per niente degni di questo nostro prestigio, ma ci comportiamo fra di noi come i più volgari degli uomini.

Io vi prego e vi esorto, dunque, o Protagora e Socrate, a venirvi incontro metà strada dando retta a noi che facciamo da arbitri conciliatori tu, Socrate, non impuntarti a ottenere a tutti i costi quella concisa forma di dialogo che si svolge per brevi battute, se questa non piace a Protagora, ma dà corda e allenta le redini ai discorsi, perché ci appaiano più solenni e più eleganti; e tu, Protagora, a tua volta, spiegando tutte le vele, abbandonandoti al vento favorevole, non fuggire nel mare aperto dei discorsi, perdendo di vista la terra; piuttosto, tenete entrambi una via di mezzo. Così dovete fare, datemi retta e sceglietevi un arbitro, un sovrintendente e un presidente, che sorvegli per voi la giusta lunghezza dei discorsi di ciascuno».

Queste parole piacquero ai presenti e tutti le elogiarono. Quanto a me, Callia disse che non mi avrebbe lasciato andar via e mi fu chiesto di scegliere un sovrintendente. Io, allora, dissi che sarebbe stato offensivo scegliere qualcuno che facesse da arbitro ai nostri discorsi: «Se il prescelto sarà inferiore a noi, non sarà giusto che l'inferiore presieda ai migliori; se sarà nostro pari, nemmeno così andrà bene, perché uno che sia nostro pari farà anche cose uguali a noi, sicché sceglierlo sarà inutile. Ma allora dovrete scegliere uno migliore di noi! In verità, secondo me, sarà impossibile per voi scegliere qualcuno che sia più sapiente del nostro Protagora.