Carcere, tra ipocrisia e umanità.

- Dettagli

- Categoria: Attualità

- Pubblicato Sabato, 23 Febbraio 2013 18:01

- Scritto da LorenzoFenix

- Visite: 9504

Fino a qualche anno fa pensavo che il carcere potesse essere un luogo come un altro, forse noioso, con molta routine dove si cercava di passare qualche anno per gli sbaglio che si erano commessi fuori. Pensavo che fosse un luogo giusto, dove la giustizia e l'ordine regnasse, dove i detenuti venivano tenuti in riga dalla mano forte dello Stato.

La prima volta che visitai un carcere dovetti cambiare radicalmente idea.

Ricordo quella giornata come se fosse ieri. Era una caldo venerdì di maggio, poco ventoso, ma l'afa incominciava a farsi sentire in tutta Milano. Dopo settimane di attesa ero riuscito ad entrare nell'ultima delle liste di studenti dell'università Statale di Milano. A quell'epoca ero frequentante di diritto penitenziario e non vedevo l'ora di entrare dentro un vero carcere, anzi per quelli di Milano il Carcere: San Vittore. Camminavo per via Papiniano dopo aver fatto un viaggio lungo ed estenuante in metropolitana, scendendo a Sant'Agostino.

Mi sentivo emozionato, capivo che era un'esperienza che mi sarei ricordato per tutta la vita, sapevo che quei momenti sarebbero rimasti impressi nella mia mente, ma non pensavo anche nel mio cuore. Molte delle persone che vivono in questo paese, l'Italia, probabilmente non immaginavano e ancora oggi non immaginano cosa si possa celare in un carcere. Camminavo, ero in netto anticipo di mezz'ora dal luogo di incontro dove due decine di studenti della mia classe si sarebbero ritrovati insieme a me per poi entrare con un'assistente del professore di penitenziario in veste di accompagnatrice.

Mentre aspettavo mi sedetti su di una panchina verde ed osservavo l'entrata del carcere. Le mura erano molto alte, alcune ispirate ad architetture medioevali(solo una minima parte), di un colore grigio cemento alternato a parti rosse chiare, la struttura era molto vecchia, fatiscente e si notava persino dall'esterno, presagio di quello che dentro avrei trovato. Dall'entrata uscivano persone di vario genere, si andava dagli avvocati incravattati con la borsa di pelle in mano, ai poliziotti in divisa, poliziotti del carcere, magistrati, dirigenti vari, molti dall'accento rivelavano la propria origine meridionale. Parlavano di interrogati, di visite dei detenuti, alcuni dei quali si distinguevano da tutte le altre persone. Quando uscivano si riconoscevano istantaneamente perchè avevano lo sguardo basso, portavano con se piccole buste con i proprio effetti personali, magari stavano andando a lavoro, oppure a casa o da qualche parte cercando di dimenticare che tra poche ore sarebbero dovuti ritornare dentro. Erano pochi, molto fortunati, almeno loro potevano assaporare l'aria di Milano che per quanto inquinata non aveva barriere, potevano camminare dove volevano(o quasi, se non dovevano seguire certi divieti imposti a loro dalle autorità), sapevano di che colore era il sole.

Arrivò l'assistente, era una donna giovane dai capelli corti castani con un sorriso gentile ed il tono di voce pacato. Fece l'appello per sapere se fossimo tutti presenti, alcuni non erano ancora arrivati così attendemmo una decina di minuti, nel mentre riponemmo tutti i cellulari e apparecchi elettronici dentro una borsa che a breve sarebbe stata data in custodia ad un agente. Giuste precauzioni. Necessarie. Arrivano altri due studenti e così potemmo entrare tutti insieme.

Varcata la soglia, mi trovai in una stanza dal soffitto molto alto, quattro colonne si stanziavano, il pavimento era di pietra, levigato visto tutti i piedi che avevano calpestato quel luogo. Vicino alla porta il gabbiotto con l'agente di turno, alto e fiero, con stivali neri ai piedi, divisa della polizia carceraria di un colore blu scuro. Era una sorta di vestibolo enorme quello in cui mi trovavo. Mi fermai insieme a tutta la compagnia, mi toccai il viso ricordandomi che mi ero fatto la barba appositamente per quel giorno. Si presentò davanti a noi un brigadiere dalla statura bassa, con il viso rossastro, ma sorridente. Ci salutò allegramente e ci disse di consegnarci la borsa con tutti gli apparecchi elettronici, dopo di che ci avvisò che ci avrebbero controllato le borse(come negli aeroporti) e il corpo.

Uno ad uno entrammo nel vero carcere, era un crocevia di persone che si spostavano, agenti di polizia più che altro. Alla mia destra c'era un parcheggio, a sinistra invece un cancello metallico, credo un passo carraio, davanti a me il detector per controllare le borse e poi l'entrata che introduceva al centro della struttura. Dietro di me ancora un gabbiotto e una scrivania dove erano seduti alcuni poliziotti che rispondevano al telefono, parlavano fra di loro e ci dirigevano per farci passare per i controlli uno ad uno.

Dopo i controlli arrivò la nostra guida, un sovraintendente che in pratica era un brigadiere della polizia penitenziaria. Era poco più alto di me, il viso era rasato, ben curato, i capelli tirati un po all'indietro con del gel, lo sguardo rassicurante. Era di origine sarda, come me, nonostante il suo accento fosse poco marcato io lo riconobbi subito. Si presentò, si regalò un cordiale sorriso per poi farci strada dentro San Vittore. I miei compagni non si aspettavano dei poliziotti così, forse pensavano che fossero tutti sempre arrabbiati e con il manganello in mano pronto a fracassare teste. Io mi sorpresi poco perchè in famiglia, sia mio padre che moltissimi miei zii erano poliziotti in pensione e sapevo quindi che tipo di ambito fosse quello.

Varcammo una piccola porticina verde di metallo pesante, forse vecchia quanto il carcere, quando passammo tutti ci chiusero dentro a chiave, provocando alcuni cigolii e stridii. Arrivammo nel centro del carcere e qui mi stupii di vedere con i miei occhi che vi era un altare e poco più dietro una sorta di aiuola senza fiori con una piccola statua di gesso di San Vittore con alcune scritte in latino. Il sovraintendente ci spiegò che il carcere fu costruito pochi anni dopo l'unità d'Italia ed il luogo in ci ci trovavamo in quel momento faceva parte del vecchio convento di San Vittore. Sopra di me una cupola raffigurava scene bibliche immerse in un cielo blu dipinto ad affresco, ma ormai deteriorato in maniera considerevole, un vero peccato.

Alla mia sinistra c'era una scrivania con tre poliziotti ed una donna, credo fosse una persona di un certo spessore visto che gli altri parlavano con lei mostrando molto rispetto. Era una donna dai capelli scuri, con sguardo sicuro ed un sorriso seducente, era vestita con un completo nero, molto diplomatica, ma dai suoi occhi traspariva una bella luce. In quel momento mi venne da sorridere spontaneamente pensando ai poliziotti che erano li, fortunati a fare compagnia ad una donna del genere.

Mi voltai e prestai ascolto alle parole della guida. Il carcere era stato costruito sul modello settecentesco del panopticon, un carcere a sei braccia con tre piani che si ricollegavano tutti nel luogo in cui mi trovavo. Era una struttura predisposta per accogliere circa 600 detenuti. Tuttavia le cose nella pratica andavano in un altro modo, anzi decisamente al contrario. Entrammo nel braccio numero tre, la guida ci voleva mostrare alcuni detenuti che nel carcere erano una rarità, persone che si comportavano bene e che in un modo o nell'altro avevano sbagliato al di fuori della struttura, nella vita vera ed erano lì per scontare la loro pena. Passando per i corridoio vedevo piccole stanze con altrettante piccole insegne con su iscritto ambulatorio, segreteria, biblioteca e molte altre cose.

Il braccio era a pezzi, letteralmente, pezzi di muro si stavano staccando, la pulizia non era ottimale, in più le scale grazie alle quali si poteva accedere sui tre diversi piani erano molto strette, piccole finestre con sbarre verdi arrugginite lasciavano passare qualche raggio di luce. Ero costretto a stare in fila indiana mentre salivo la scala per arrivare al terzo piano, una persona un po grossa avrebbe fatto fatica a stare lì, ero molto stretto il passaggio. Si notava che il carcere era dell'800, le porte troppo basse ed i corridoio troppo stretti.

Arrivai al terzo piano e vidi che vi erano numerose persone fuori dalle celle che erano aperte. Il sovraintendente ci disse che ci trovavamo nella parte buona del carcere, quella dove ancora c'era speranza ed in effetti non aveva tutti i torti. I muri erano meno conciati mali, c'erano pochi poliziotti, ma l'ambiente non sembrava poi così male. Guardando dentro le celle di sfuggita vidi molti detenuti dormire si piccole brandine e letti a castello con coperte di quelle che si usano per le cuccette delle navi. Piccoli cucinini ed armadietti, alcuni stavano mangiando qualcosa mentre guardavano il tg in piccole tv tascabili, altri stavano pulendo la loro cella, altri ancora ci guardavano curiosi sorridendo salutandoci in italiano, altri chiaramente stranieri, nella loro lingua. Molti erano italiani, altri extracomunitari, si andava da persone del Nord Africa fino ai paesi balcanici. I tratti somatici ed il loro idioma mi aiutavano a capire da dove provenissero. Quello che sentii dentro di me guardando quelle persone non era repulsione, anzi mi sembravano persone normali, piuttosto sorridenti visto il luogo dove si trovavano. Credo che sorridessero più che altro perchè vedere una ventina di visi nuovi e giovani, in effetti da detenuto ed in quelle condizioni ti cambia un po la giornata, mentre per una persona libera sarebbero indifferenti. In quel momento mentre i miei occhi incontravano quelli di queste persone mi venne in mente una canzone di De Andrè intitolata "Cose che dimentico". Il testo parlava di una vita che sembrava enorme e credo proprio che per quei detenuti doveva essere così. Proseguendo la visita io ed i miei compagni arrivammo davanti ad una piccola porta metallica con una stretta finestrella di vetro rettangolare al centro. Entrammo tutti dentro in fila indiana, l'aula era molto piccola, ai lati vi erano delle librerie vecchie di legno giallo, una lavagna sporca di gesso bianco e delle sedie su cui ci sedemmo. Nella stanza ci stavano aspettando quattro persone, di cui tre erano detenuti. Erano giovani, tutti uomini, avevano un'età compresa tra i trent'anni ed i quaranta, mentre la donna era un'assistente sociale.

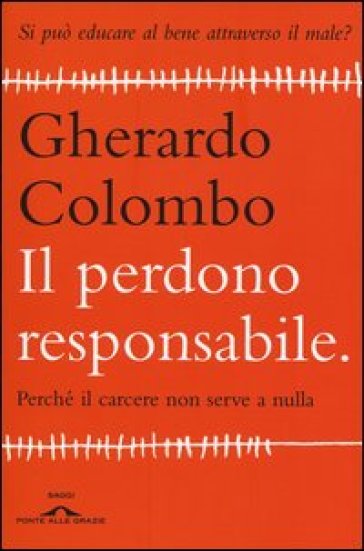

Ci salutarono, poi una volta comodi la donna si presentò e ci disse cosa si faceva in quella stanza. Era un ambiente dove si svolgeva aiuto finalizzato ai detenuti del braccio tre con problemi di tossicodipendenza, ma oltre a questo si lavorava molto sul carattere dei detenuti, scavando nel loro profondo, cercando di capire il perchè dei loro sbagli, le motivazioni, cosa aveva spinto a commettere un reato ed entrare in contatto con la droga. Ovviamente era solo un ambiente di passaggio, tanto è vero che tutti e tre i detenuti mentre parlavano, raccontavano che il loro fine era quello di essere trasferiti nel carcere di Bollate, rinomato e famoso in tutta Europa per i trattamenti rieducativi e risocializzativi per i detenuti. Certo in realtà loro avrebbero voluto uscire dal carcere, quale persone dopo aver visto cosa accade dentro un istituto penitenziario vorrebbe restarci? Probabilmente nessuno, a meno che non sia masochista. Guardando la stanza vidi appeso su di un muro un piccolo quadretto con una foto in bianco e nero raffigurante uno dei personaggi che a mio parere hanno dato e stanno ancora dando un gran contributo alla società italiana. Gherardo Colombo, magistrato conosciuto per via dell'inchiesta di "Mani Pulite" o "Tangentopoli" che, nella foto abbracciava sorridente alcuni detenuti. Una foto che sarebbe passata inosservata ai molti presenti nella stanza se non fosse che proprio un detenuto ne parlò, anche con un pizzico di orgoglio, forse per aver conosciuto una persona di tal fatta o forse perchè si rese conto che il lavoro svolto da quel magistrato era realmente utile sia a lui che ai suoi compagni. Ancora mentre i detenuti parlavano con voce tremolante per l'emozione ed un poco sommessa mi fissai a guardare i loro occhi, simili a quelli di cani lasciati in autostrada legati a qualche pietra. Mi venne il magone nel pensare a quanto avessero sofferto ed a quanto stessero ancora soffrendo. Chissà quanti giorni mancheranno alla loro scarcerazione. Chissà se riusciranno ad arrivarci. Perchè purtroppo la verità è questa. Si sa quando si entra in carcere, ma ad oggi non si sa quando si esce.

Alcuni, gli ergastolani in particolare, sanno bene che passeranno la loro vita dentro quel luogo, ma altri invece, quelli fragili, quelli che diventano fragili in quelle condizioni(e sono moltissimi), conoscono lo spettro della paura, dell'isolamento, e quello peggiore, dell'indifferenza. Mi sorpresi molto quando un detenuto, quello più estroverso fra i tre, giovane, che mi ricordava un mio compagno delle medie per via della stazza e del viso rispose ad una domanda postagli da una mia compagna di classe. Perchè non possono chiamarsi famiglia? Famiglia. Il sostantivo rievoca una zona sicura, un qualcosa di proprio, di intoccabile, in cui ci si sente sereni o per lo meno protetti dai disagi dell'esterno. Famiglia è casa. Ma allora come può essere casa in un carcere? L'assistente sociale, che amichevolmente i detenuti la chiamavano dottoressa disse che non poteva chiamare questo gruppo in cui operava famiglia, perchè altrimenti avrebbe ottenuto l'effetto opposto a quello si proponeva di fare. Questi detenuti hanno una loro famiglia all'esterno, chi più chi meno coesa e dunque creare una seconda famiglia all'interno del carcere sarebbe stato come sostituirla a quella vera. Dopo aver speso in maniera utile una decina di minuti ascoltando cosa avevano da dire questi detenuti, tra cui il fatto che avevano preso la licenza di scuola media inferiore proprio in carcere uscimmo dalla stanza. Mentre ci alzavamo un detenuto chiese al nostro "Cicerone", ovvero il brigadiere se poteva far vedere la sua cella. Il brigadiere acconsentii e dunque ci spostammo di una decina di metri nell'ultima cella del piano. Quando entrai mi accorsi immediatamente di come fosse assurda la situazione di vita di un carcerato. Una persona non potrebbe mai vivere in un luogo così stretto ed invece nella realtà in pochissimi metri quadri vi vivano in un'unica cella ben tre detenuti. Dimenticatevi le celle dei film americani, questa era più simile ad una cameretta di un ragazzo, qui e là alcune riviste di auto, alcune immagini ritagliate o strappate attaccate alla buona sui muri bianchi, dei mobili di legno marcio che nemmeno nelle case popolari potrebbero stare, un pavimento pulito(evidentemente i nostri detenuti nel loro piccolo era attenti alla pulizia a differenza di altri), un piccolo cucinino con a fianco un lavabo colmo di stoviglie da lavare(dovevano aver mangiato da poco), un letto a castello, con delle coperte di lana grigia, un minuscolo bagno con un water e proprio accanto una doccia ed un lavandino con uno specchio. Una sola finestra per tutta la cella.

Da lì si vedeva il cortile di cemento dove alcuni detenuti giocavano a calcio, altri invece stavano ai lati incitando gli altri o parlando fra loro. Una torre di vedetta che a per puro miracolo stava ancora in piedi visto che era totalmente diroccata e fatiscente. Poco più in là le mura di San Vittore ed oltre la città. La libertà. Un uomo rinchiuso che vede il mondo diviso da sbarre di colore verde verniciate male ed arrugginite può pensare che al di là del muro vi sia la libertà. È vero che finchè una persona non perde ciò che ha di più caro non si rende conto di quanto possa essere fortunato. Noi che siamo "al di là del muro" siamo i fortunati e nelle nostre disgrazie e disavventure non riusciamo a capire di quante cose possiamo fare, di quanto abbiamo a disposizione, di come si possa cambiare la nostra vita se solo lo volessimo. Loro no. Loro, i reclusi devono stare alle regole, perchè chi sgarra, chi sbaglia, fa si che l'intero carcere ne risenti e venga punito. Così infatti accadde qualche anno fa quando le celle potevano restare aperte solo fino alle 16.30 perchè in precedenza si era combinato un mezzo caos per chi sa quale motivo. Così vanno le cose in carcere, questo è un mondo, anzi un universo a parte e le regole se sei un detenuto non le fai te, le fa lo Stato. Già lo Stato, quell'entità che dal punto di vista del carcerato lo si vede poche volte a San Vittore. Lo si incontra per la prima volta quando si è arrestati, poi quando si è portati dentro la propria cella, con persone mai viste prima, di culture e paesi differenti, che a pensarci bene hanno ben poco da spartire e condividere con te all'inizio. Poi con il passare del tempo ci si tempra, si stringono i denti perchè quei giorni passano che tu lo voglia o no, perchè il sole tanto dovrà tramontare ed ancora un giorno potrà essere segnato come un tacca, si avvicinerà il giorno della scarcerazione ed allora tutto non sarà stato vano. Ma da qui ad uscire ce ne vuole e loro lo sanno.

Tutti nessuno escluso hanno questa croce da portarsi sulla schiena e come piccoli Cristi si muovono e vivono nel carcere in attesa di una decisione del mostro Stato, di quella belva che gli ha lasciati dentro e non si degna a farsi sentire più, perchè il popolo lo vuole. Il popolo ignorante e freddo vuole la sofferenza, vuole che chi ha commesso del male o degli sbagli debba pagare, come è giusto che sia. Ma vuole questo senza alcun tipo di costo, vuole che chi sia dentro debba soffrire e basta, poco importa se capisce l'errore, poco importa il pentimento. A noi che siamo fuori basta che una persone resti per molti anni dentro, che non si senta più parlare di lei, che si butti la chiave e che marcisca dentro per l'eternità fino al giorno della sua morte a cui nessuno parteciperà. Ecco che il popolo diventa allora lo Stato, freddo e spietato, come un costrutto fatto di metallo ed odio, dove la giustizia soppianta ciò che rendeva prima uomini gli umani: il perdono. A chi mi dice, come puoi perdonare una persona che ha ucciso? Chi potrebbe mai farlo? Chi ha tanto coraggio o saggezza per questo gesto? Io rispondo sempre che chi pone questo tipo di domanda dovrebbe passare un solo giorno in carcere. La risposta verrebbe da se. Non sto dicendo che chi uccide non debba essere punito anzi, è giusto e legittimo che le vittime ed il popolo in generale chiedano giustizia, ma che questa sia equa e proporzionata e soprattutto una persona non debba rispondere di inerzie ed inottemperanze degli altri.

Perchè se San Vittore e molti altri carcere si trovano in questo stato disastrato è colpa nostra. Qui però non c'è giustizia, perchè chi è rimasto con le mani in mano e poteva fare qualcosa per le ristrutturazioni, per rendere agibile i vari bracci non lo ha fatto, chi non ha pagato le tasse per i servizi, non si ricorda che quel denaro serve a sostentare delle persone che vivono e scontano la propria pena in carcere. Per chi sta fuori non c'è giustizia. Questo venir meno delle istituzioni nei momenti difficili, questa è la vera disgrazia. Dove si trova lo Stato quando decina di detenuti di suicidano quasi quotidianamente nelle nostre carceri pagate con i nostri soldi? Dove si trova lo Stato che dovrebbe salvaguardare i diritti fondamentali degli uomini, per cui i nostri avi hanno dato sudore e sangue ed ancora reclamano la giusta ricompensa per ciò che hanno compiuto: democrazia. Come è possibile che in uno Stato civile e democratico come quello italiano sia ancora possibile nel 2012 uno stato delle carceri di questo genere? A volte mi vergogno di essere italiano specie per queste cose, che fanno più male di una coltellata al cuore. Non ci si sorprenda se le persone si suicidano davanti a questo disagio, ci si sorprenda se lo Stato non fa nulla e rimane indifferente di fronte alla richiesta umana di questi soggetti. A volte però sono fortemente orgoglioso di essere italiano, perchè vedo che pure nel buio e nella tragicità del carcere vi è ancora una speranza, piccola, ma che non vacilla e cha da vita a qualcosa di meraviglioso.

Il nostro brigadiere infatti e come lui molti altri fa parte di quella parte di Stato che rende grande il paese. Un poliziotto, ma anche tutto il personale del carcere dal direttore fino al più basso in scala gerarchica è fondamentale. Spesso chi è a contatto quotidianamente con i detenuti diventa loro padre, loro confessore, loro fratello. Una spalla su cui piangere nei momenti difficili non dovrebbe essere negata a nessuno, nemmeno a loro. Ed ecco dunque l'umanità, in questo luogo dove nulla potrebbe far pensare che possa ancora esistere, dove in un mondo i media e molti altri raffigurano le forze dell'ordine come dei robot che sanno solo obbedire agli ordini dei superiori, dove uccidono in carcere per puro divertimento sadico, dove adorano prendere a manganellate i manifestanti che siano giovani adolescenti indottrinati o vecchi pensionati che vogliono un pezzo di pane. No, qui è diverso. Qui ho visto con i miei occhi e toccato con mano quanto l'altra parte della medaglia sia più forte, quanto l'aiutarsi a vicenda possa essere utile in un posto come il carcere. Loro sono lì, davanti, sul fronte del limite della società e come guardiani della sicurezza porgono la mano a chi la richiede, sanno che loro sono l'unica protezione per la civiltà, la società buona e non possono retrocedere. Fieri del loro lavoro per quanto umile possa essere, si sente che sono orgogliosi di ciò che fanno e quando sentono notizie di colleghi che hanno dimenticato chi sono ed hanno commesso la peggiore cosa che si possa fare, come l'uccidere un detenuto in una cella a suon di botte e calci, si rendono conto che la loro posizione subisce un forte contra colpo, che la loro divisa è insanguinata e nonostante tutto devono stare lì, non possono andarsene, la fuga non è un opzione. Diventa per loro un dovere non solo civico, ma umano, far si che il carcere funzioni secondo le regole. Questo molti detenuti lo capiscono, specie quelli del braccio tre che io ho visitato e di cui porterò le loro parole e sguardi nel mio cuore come lettore incandescenti uscite dalla fornace ed impresse sulla mia persona.

Quella finestra così piccola che a mala pena riusciva a far passare uno spiraglio di luce, su cui nessun detenuto poteva affacciarsi, mi spiegava il brigadiere è l'unico modo vero per ricordarsi da dove vengono. Non possono salutare, né sorridere alle persone che vedono camminare lungo i marciapiedi, devono rimane impassibili, non possono comunicare con chi è fuori, questo per ovvie ragioni di sicurezza del carcere e non solo. Immaginate se un mafioso riuscisse a comunicare con un'altra persona dal di fuori attraverso la propria cella ed a dare direttive. Immaginate però se voi foste in quella cella e da quella finestra vedeste vostra madre o padre o una persona che vi è cara. Dentro di voi la vorreste salutare, anche con un solo gesto del capo, ma non potete. Riuscireste a resistere? A voi la risposta.

Dopo la visita al braccio tre di San Vittore ci spostammo al braccio sei. Lì le celle sono tutte chiuse, i soggetti detenuti sono tra i più pericolosi per via dei reati che hanno commesso, si va dallo stupro, all'omicidio. L'atmosfera appena si varca la soglia del bracco sei cambia radicalmente, non ci sono persone che sorridono, i secondini(come al solito troppo pochi) sono vigli ed all'allerta, è come entrare dentro un girone dell'inferno. Anche l'aria è più calda, dalle piccole finestre delle entrate delle celle sbucano visi di uomini arrabbiati, dentro i loro occhi l'odio è profondo, tutta un'altra musica rispetto a prima. Qui fortunatamente io ed i miei compagni eravamo solo di passaggio, l'astio che queste persone avevano nei nostri confronti era forte, era palpabile nell'aria, imprecavano, ci scrutavano, specie le ragazze e di questo io me ne accorsi. Molti erano violentatori, per loro l'umanità non poteva esserci. Il perdono delle vittime? Forse mai, già che molte spesso sono passate a miglior vita per colpa dei loro aguzzini che dopo aver infierito sui loro corpi le hanno uccise.

Animali in gabbia? No. Gli animali non provano odio, sono solo aggressivi. Percepivo dalle parole dei detenuti, gridate all'aria nella nostra direzione, scherzo e violenza, nessun segno di pentimento per quello che avevano commesso. Per loro quel carcere era l'ideale, coltivare il loro risentimento nei confronti della società, un terreno fertile che mettevo a dura prova i loro nervi, consapevoli che anche loro sarebbero usciti da lì e che probabilmente si sarebbero sfogati nuovamente contro vittime indifese. La frustrazione era la loro malattia, infatti se queste persone in futuro non capiranno che hanno sbagliato è facile che il carcere avrà avuto un effetto contrario a quello voluto. Una maggiore desocializzazione, difficoltà nell'integrarsi nella società secondo legge, in conformità dei valori civili. Ho pensato che se fossi padre e mia figlia venisse stuprata da uno di questi uomini, probabilmente non riuscirei a perdonarlo immediatamente, sarei furioso, penserei dentro di me a vendicarmi, passando ai fatti, lasciando da parte le vie legali per farmi giustizia da solo. Sbaglierei e farei un torto a me stesso.

A questo serve la giustizia. Vorrei che la persona colpevole di quell'atto sia giustamente condannata a scontare una pena proporzionata a quello che ha commesso, ma vorrei che chiedesse scusa a me ed a mia figlia, vorrei che si pentisse del gesto fatto. Vorrei vedere in lui, dentro la luce dei suoi occhi un barlume di risentimento, un qualcosa che mi consentisse di perdonarlo. Il perdono. Una parola pesante come una montagna. Credo che perdonare una persona sia più difficile che ucciderla. C'è bisogno di grande sforzo interiore, deve essere sentito dal profondo del proprio cuore per essere vero. Invece per uccidere una persona basta un gesto. Un clic di una pistola, una mossa con un braccio e poi tutto finito. Concluso come la vita della vittima. Il perdono ci può essere solo se dall'altra parte c'è ancora speranza, solo se nel carnefice c'è la voglia di tornare sui propri passi, di aver detto "ok, ho sbagliato, ricomincio da qui". Quello che il braccio sei mi lasciò fu solo dell'amaro in bocca, sapevo che dentro quelle celle pochi sarebbero stati i veri pentiti e tra questi pochissimi quelli perdonati, dopo tutto è nella natura umana sbagliare e perdonare è il modo più difficile per avvicinarsi al divino, pochi vi riescono.

Passammo solo di sfuggita nel braccio sei, ci dirigemmo verso il braccio atto per il carcere femminile.

Qui l'ambiente era molto tranquillo, un rapido appello come all'entrata che venne rifatto anche quando uscimmo, dopo di che notai guardando le varie celle che molte erano aperte, però c'erano delle tende che coprivano l'interno così da creare un ambiente più riservato. Il personale penitenziario era ovviamente femminile, donne forti, ma allo stesso tempo dolci nei modi. La sensibilità della donna si poteva esplicare a pieno in questi momenti all'interno del carcere, molte detenute erano indaffarate in varie operazioni, dalla pulizia del piccolo giardino, alla cucitura di alcuni vestiti. Infatti qui vidi che alcune donne, di varie etnie, russe, slave e sud americane lavoravano in una stanza piena di macchina da cucire, alcuni avevano in mano dei metri, altre stavano piegando dei tessuti. Parlò solo una detenuta, una donna bionda, piuttosto robusta, di origine russa che veniva presa amichevolmente in giro dal nostro brigadiere perchè solo in carcere aveva conosciuto la macchina da cucire. Il lavoro rende liberi. Questa era la scritta che stava all'entrata del campo di concentramento di Auschwitz.

Tralasciando la realtà di quel luogo, quella frase per un carcere come San Vittore è ben azzeccata, infatti chi lavora si guadagna il rispetto delle altre persone. Un lavoratore risulta essere degno di fiducia sia delle istituzioni che delle persone, è in grado di svolgere una mansione e dentro il carcere il potere del lavoro ha però anche un'altra valenza. Se si lavora non si pensa alla propria condizione, almeno per il tempo per cui ci si adopera, si evita di disperarsi, di cadere in depressione, si riesce a stare insieme ad altre persone ed a comunicare, non ci si sente da soli, non si è più dentro una cella nell'indifferenza della società ed a volte anche della propria famiglia. Per una donna inoltre il riuscire a lavorare senza l'aiuto di un uomo è motivo di orgoglio, di indipendenza e questo porta un gran beneficio e contributo alla propria autostima. Ci si convince che il lavoro è la via giusta e che delinquere invece risulta essere una via cieca, senza sbocchi.

Si capisce come la libertà passi dal lavoro. Allora ecco che proprio sedute su quelle sedie, davanti alle macchine da cucire, da cui si creano splendidi vestiti fatti a mano, tra cui le toghe di alcuni magistrati, si fanno progetti per una propria vita futura. Una vita dove il crimine non regna, dove l'illegalità è lasciata al passato ed è bandita dal presente e dal futuro, dove vi sia la possibilità di fare figli, di creare una famiglia, un luogo sereno e di pace in cui coltivare le proprie passioni e chissà forse anche il cucito potrebbe rientrare fra queste.

Uscii dal carcere dopo che mi furono restituiti i miei effetti personali, salutai gli altri e mi avviai verso la stazione della metropolitana, però prima di andare via, mi voltai e guardai per l'ultima volta il carcere di San Vittore, vidi quella piccola finestrella di quella piccola cella di quei grandi uomini detenuti lì dentro, sorrisi e mi sentii sollevato nel cuore pensando che un giorno quei ragazzi sarebbero stati liberi come me e che avrebbero potuto camminare sotto il sole respirando aria, sentendosi in pace con se stessi insieme alle persone libere.